どうもTEENOです。

今回の記事では、テックツリーシステムが特徴のボードゲーム「ビヨンド・ザ・ホライゾン」のゲーム内容を紹介していきます。

テクノロジーを研究すると、その先に更に新しいテクノロジーが研究できるようになり、要素が解放されていくという、いわゆるテックツリーのシステムを搭載した重量級作品となっています。

ありがたいことにアークライトさんの先行レビュー抽選に当選したので、この記事ではその魅力を余すところなくレビューしていきたいと思います。

ということで、ビヨンド・ザ・ホライゾンがどういうボードゲームなのか、ルール紹介とレビューになります。

本レビューは株式会社アークライトから商品提供を受けて作成しています。

ビヨンド・ザ・ホライゾン 基本情報

| デザイン | Adam Hill, Matt Riddle, Ben Pinchback, Dennis K. Chan |

|---|---|

| プレイ時間 | 120分 |

| プレイ人数 | 2~4人 |

| 対象年齢 | 13歳以上 |

| 版元 | Cranio Creations |

| 日本語版販売 | アークライト |

| 日本語版発売日 | 2025年5月16日 |

| 希望小売価格 | 11,000円(税込) |

| 関連サイト | >> アークライトビヨンド・ザ・ホライゾン 紹介ページ >> ビヨンド・ザ・ホライゾン BGG公式ページ |

本作では、未知の土地への探検と勢力拡大、歴史的な指導者との出会い、土地開発、調査と生産、そしてテクノロジーの進化を通じて、文明社会を築き上げていきます。

もっとも特徴的なのは、ツリー式に展開される「テクノロジーエリア」です。

ツリーを発展させ、より強力なアクションを獲得しましょう。また、そこで使えるようになったアクションは土地タイルからなるエリアを広げ、開拓すべき土地を広げていくことにも役立ちます。

手番でやることはワーカーを置くだけとシンプルながら、さまざまな要素が連鎖する悩ましさが魅力です。

アークライト公式HP

ビヨンドザホライゾンは、文明開化をテーマにしたボードゲームです。

ビヨンドザホライゾンは、テックツリーのシステムが最大の特徴です。テックツリーを延ばしたプレイヤーだけが使用できるアクションマスが増えていき、使用可能なアクションがドンドン増えていきます。

次々に能力を開放していくワクワク感が最高のボードゲームになっています。

あのバラージやニュークレウムなどの重量級作品を手掛けたシモンルチアーニさんとのコラボ作品になっています。

ビヨンド・ザ・ホライゾン ルール概要

ビヨンド・ザ・ホライゾンのルールに関して概要を説明します。

重量級作品のためルールは概要の紹介となります。

ゲームの流れ

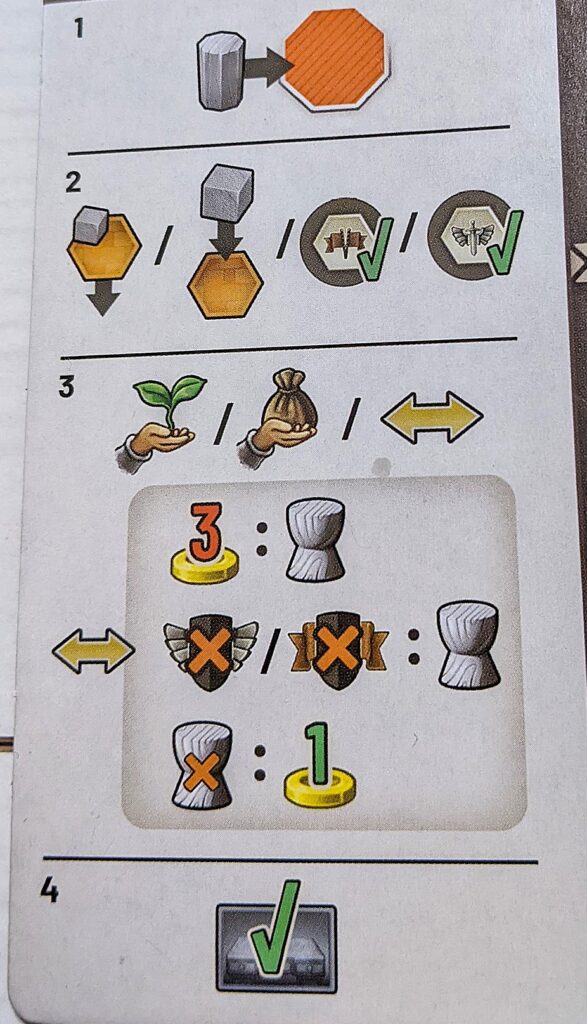

各プレイヤーのターンは以下の4ステップで進みます。上の画像の通りボード上にラウンドの流れが書かれています。

- アクションの選択と実行

- 土地の開拓

- 収入・トレード

- 目標カードの達成

ステップ①:アクション選択と実行

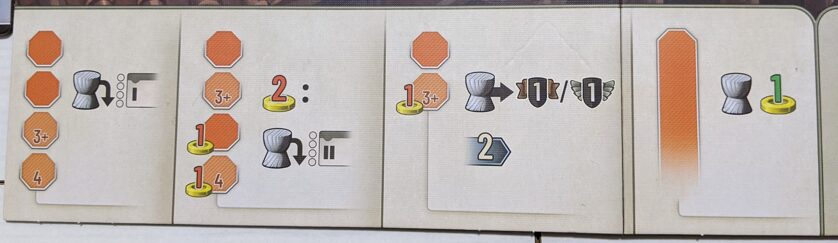

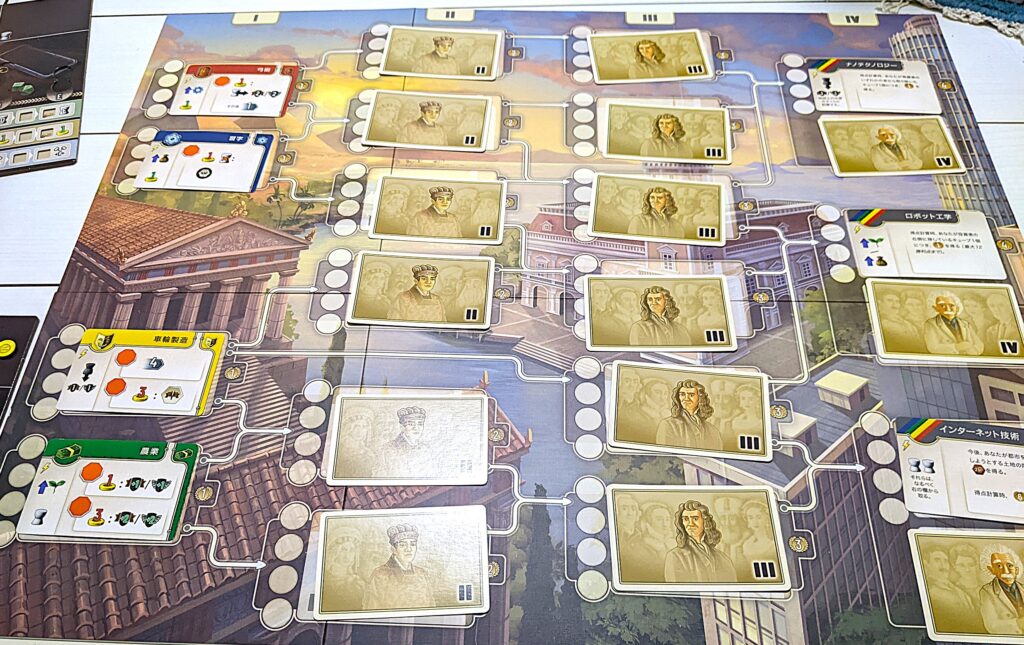

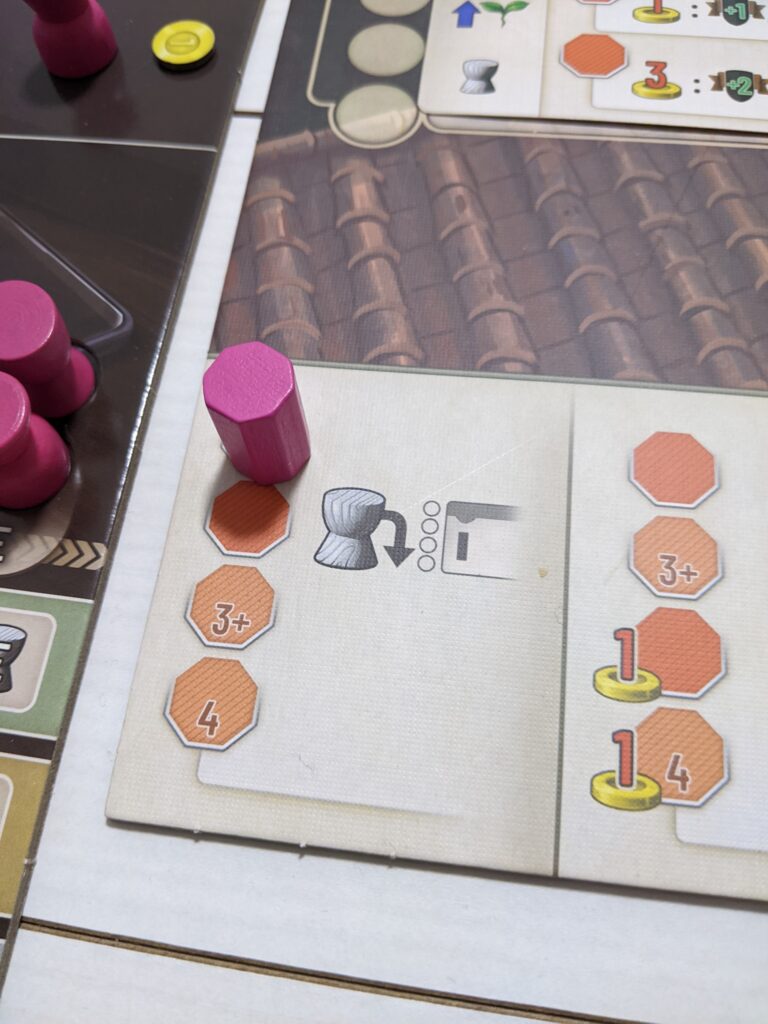

オレンジ色のアクションマスに自分のワーカーを配置することで、そのアクションを実行します。

アクション選択用のコマは1個でこれ以上は増えません。ワーカープレイスメント・・・というほどのシステムではありませんが、各ターン選択できるアクションは先取りになっていて、自分含めて他のプレイヤーが既に選択している場所には、そのアクションは選択できないようになっています。

3+や4と書かれているのは、プレイ人数で使用できるマスが異なることを意味しています。また1金払わないと使用できないマスもあります。

テックツリーを延ばして自身の研究を進めると、新しいアクションマスが使用可能になっていきます。

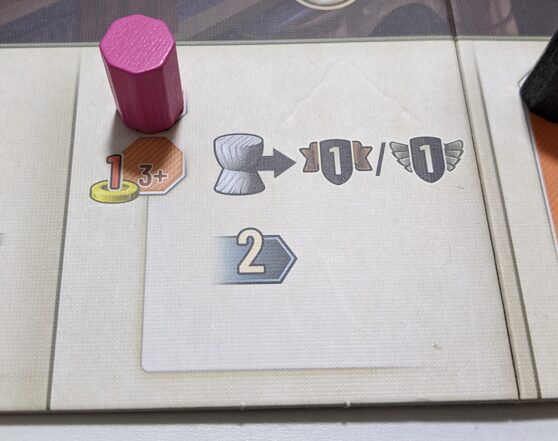

▼物理学の研究が完了すると新しいアクション(2金+人を支払いで、LV3の研究が可能)が解放

基本的にテックツリーで解放されるアクションは、最初から選択可能な基本アクションより効率的になっていることが多く、どのアクションを求めてどういう研究をしていくかが悩ましくできています。

詳細は後述。

ステップ②:建物の建築、入植と要塞化

ここのステップは、フリーアクションです。

条件を満たしていればどれか1つを実行しても良いですし、実行しなくても良いです。

| 選択肢 | 効果 |

|---|---|

| ①新規の建物の建築(建物タイルが必要) | ・建物タイルを持っている場合は、コストを払って建物を建築可能です。 |

| ②既存の建物の建設 | ・既に建物が建っているマスに入植者がいる場合は、コストを払って建物を建築可能です。 |

| ③入植(入植トークンが必要) | ・入植トークンを持っている場合、それを消費してフリーアクションで入植が可能です。 |

| ④要塞化(要塞化トークンが必要) | ・要塞化トークンを持っている場合、それを消費してフリーアクションで要塞化が可能です。 |

建物の建設

①②の建物の建築は、ゲーム中ではこのステップ2でしか実行できません。

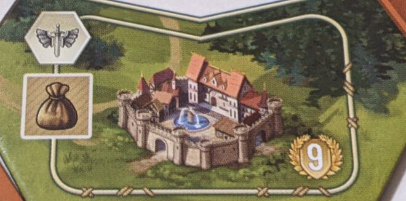

建物は上記のようなタイルでゲーム中に入手可能です。

このタイルを自分のコマのいる土地の上に配置するのが建物の「建築」です。

逆に言えば、建物タイルを持っていると毎ターン勝手に建物を建築するチャンスがあります。

入植、要塞化

タイル上のコマを消費して土地に対して、入植・要塞化を行います。

③入植、④要塞化は、ボード上のアクションで実行可能です。ただ、これらを実行可能なテクノロジーカードは限られており、それを研究しなければ使えません。

そのため、上記の画像のような入植・要塞化トークンを何らかの方法でGETした状態で、ステップ2を迎えることで入植・要塞化が実行されることも多いです。

ステップ1のアクション選択による「入植」「要塞化」と、トークンによるステップ2での「入植」「要塞化」は別のタイミングで実行されるものなので、注意が必要です。

ステップ③:収入・トレード

個人タイルの進捗状況に応じて、以下の何れかの収入・トレードが得られます。3つのうち1つだけです。

- 人コマの収入:トラック進度に応じてA~Eの人をそれぞれ1つずつ獲得可能

- お金の収入:トラック進度に応じて1~5金の獲得が可能

- トレード:金や人を交換します。

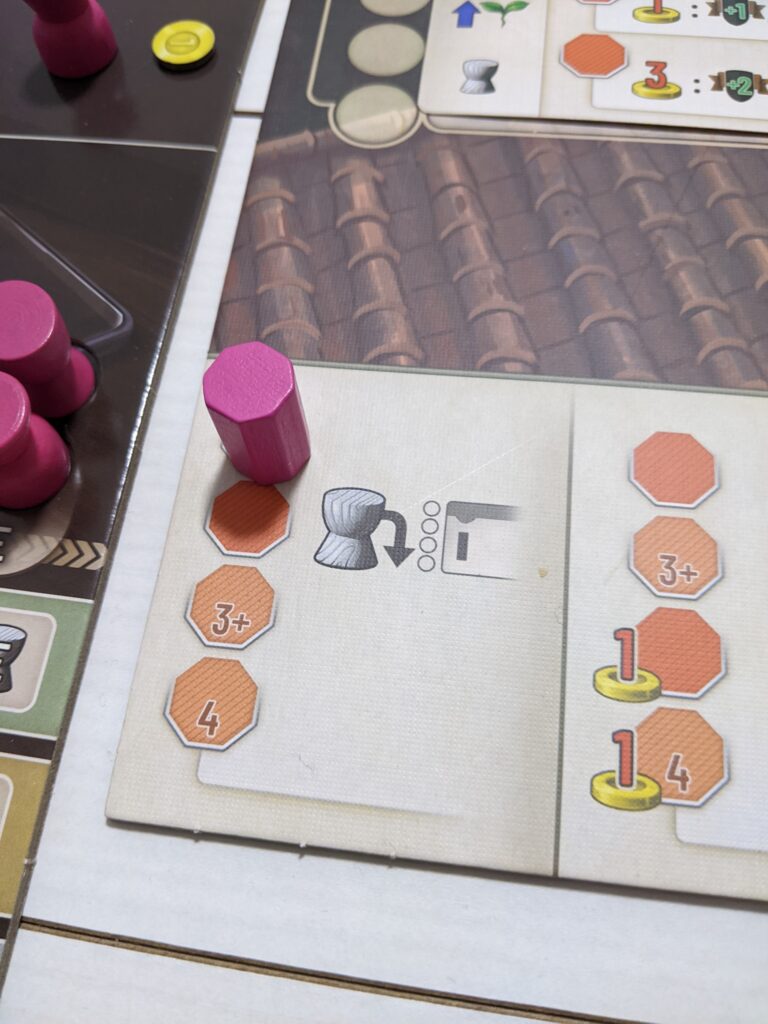

このゲームの資源は「人」と「金」の2つしかなく、主な収入源はこの定期収入になっています。

こちらがお金。用途はいわゆる色々なボードゲームに登場するお金を想像してもらえれば大丈夫です。

お金は建築やアクションの使用など、様々なコストに使用されます。

こちらが「人」。人は研究したり兵士として使用されたり、リソースではありますが、お金とはまた違った形で消費されます。

人は各人の個人ボード上に配置されており、人を得る効果によってボードから取り除いて資源として確保されていきます。

逆に人を消費するアクションなどを実行した場合は、個人ボード上に戻ります。

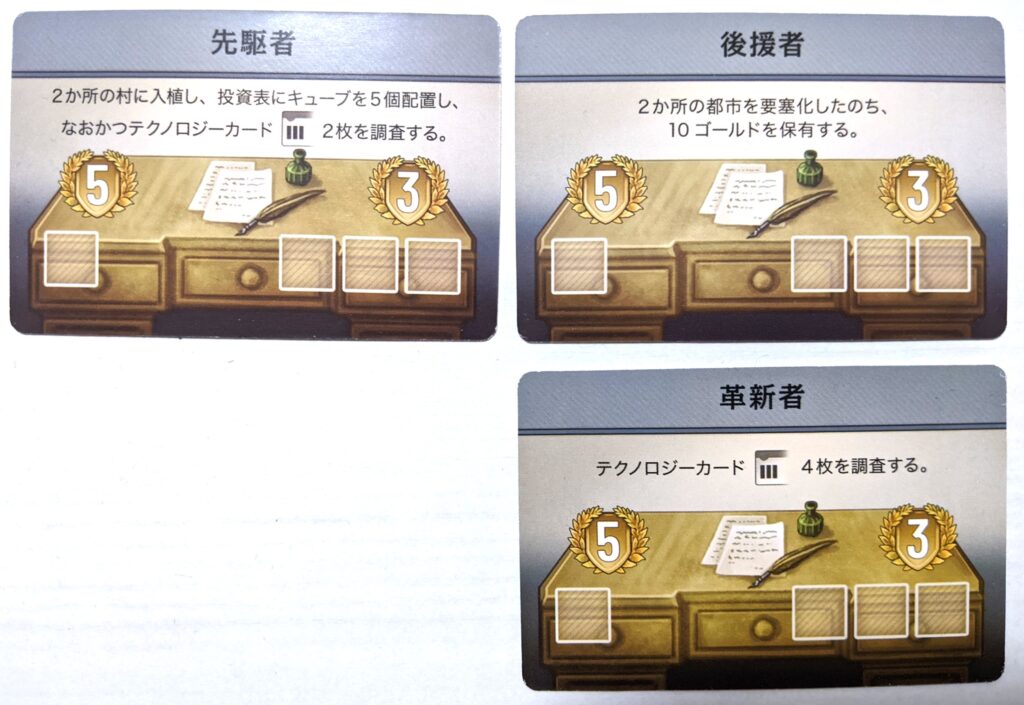

ステップ④:目標カードの達成

ゲーム開始時に目標カードはランダムに3枚用意されます。

目標カードに書かれた条件を達成したプレイヤーは、必ず目標を達成しなければなりません。先着1名が勝利点5でそれ以外は勝利点3が得られます。

目標はゲーム終了条件になっているため、条件を満たすと強制的に達成していくことで、ゲームは収束に向かっていきます。

目標カードの達成はかなり難しいものが多いため、条件満たすのはかなり発展した後になります。

ゲームの目的と終了条件

ゲームの目的と終了条件です。

ゲームの目的

このゲームの目的は、勝利点を他プレイヤーよりも多く稼ぐことです。

いたって普通ですね(笑)。

ゲームの終了条件

このゲームは、目標カードを達成するとゲームが終了に向かいます。

2人プレイの場合だと、目標カードに全員で合計3つキューブが置かれた場合に、全プレイヤー同じ手番数だけ実行し、更にもう1ラウンドプレイしたらゲームが終了します。

条件を満たした場合、目標カードの達成は強制となります。敢えて目標カードにキューブを置かずにゲーム先延ばしにする、というプレイは出来ません。

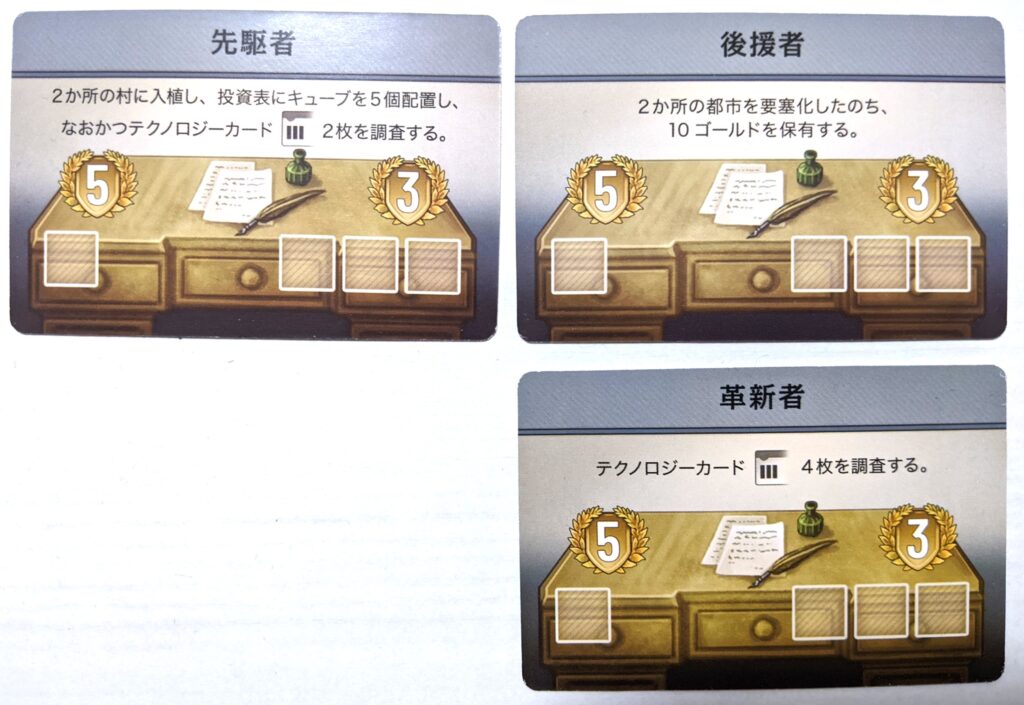

テックツリーについて

本ゲームの目玉システムであるテックツリーのシステムを軽く紹介します。

メインボードであるテックツリーボードの初期状態はこんな感じです。

LV1の研究4種類とLV4の研究3種類だけが最初から公開されており、それ以外には指導者カードが裏向きで置かれています。

レベル1の研究

LV1の研究は4種類固定です。4種類をどこに配置するかは完全にランダムで決めます。

テックツリーのすべての研究はここからスタートします。

研究アクション

ここにワーカーを配置するとLV1の研究アクションを実行可能です。

「LV1のテクノロジーカードを研究する」という効果です。同様にLV2~4を研究するアクションマスが用意されています。

LV1の研究

LV1の研究には自身の資源置き場から「人」を好きなLV1のテクノロジーカードに配置します。

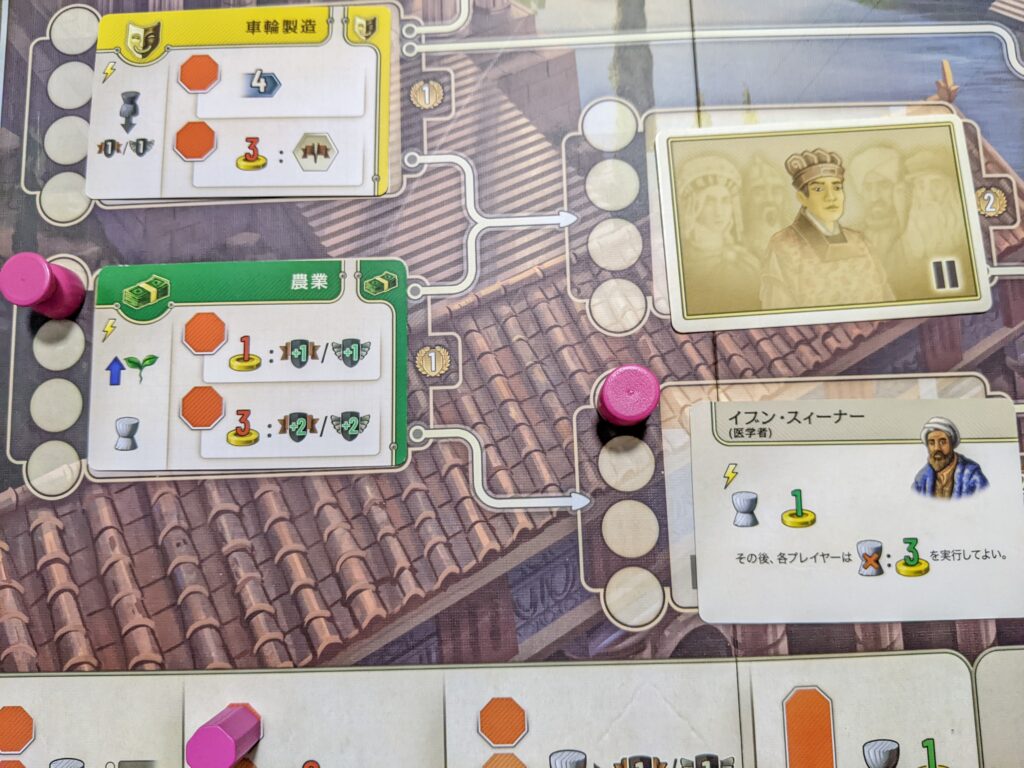

上記では「農業」を研究しています。

研究すると、即時ボーナスとしてカード左側の「雷マーク」が付いた効果を貰えます。「食料生産力」が1つ上がり、「人リソース」を1つ得られます。またこれ以降、右側の「農業」のオレンジアクションが使用可能になります。

LV2以降の研究

LV2以降のテクノロジーカードを研究するには、そこにツリーがつながっている研究カードを全て研究済にする必要があります。

他プレイヤーが研究済ではダメで、自分が研究していなければなりません。

上記では「農業」を研究済なので、その先につながっているLV2の研究が可能です。

LV2以降の研究時には、初めて研究したプレイヤーへの特典として「指導者カード」が得られます。上記画像では「イブン・スィーナー」が得られました。「指導者カード」は基本的にはめくったプレイヤー有利になるプチ効果ばかりですが、全プレイヤーに効果をもたらすものもあります。

その後、LV2のテクノロジーカードの山から、1つ前のLVのテクノロジーカードの色と一致するカードが2枚出るまでめくります。2枚出たら好きな方を選択して配置、残った方を山に戻します。

テクノロジーカードは1~2色の色がついています。

上記では「陶器製造」を選択して残しています。

LV1同様に左に書かれた即時ボーナスをもらいます。以降、研究済みのプレイヤーに限りそのテクノロジーカード上のオレンジマスは、アクションマスとして使用可能になります。

2人目以降も同じテクノロジーカードの研究を進めることは可能ですが、「指導者カード」のプチボーナスがもらえないのと、テクノロジーカードは既に決まっているので自分で選択できません。

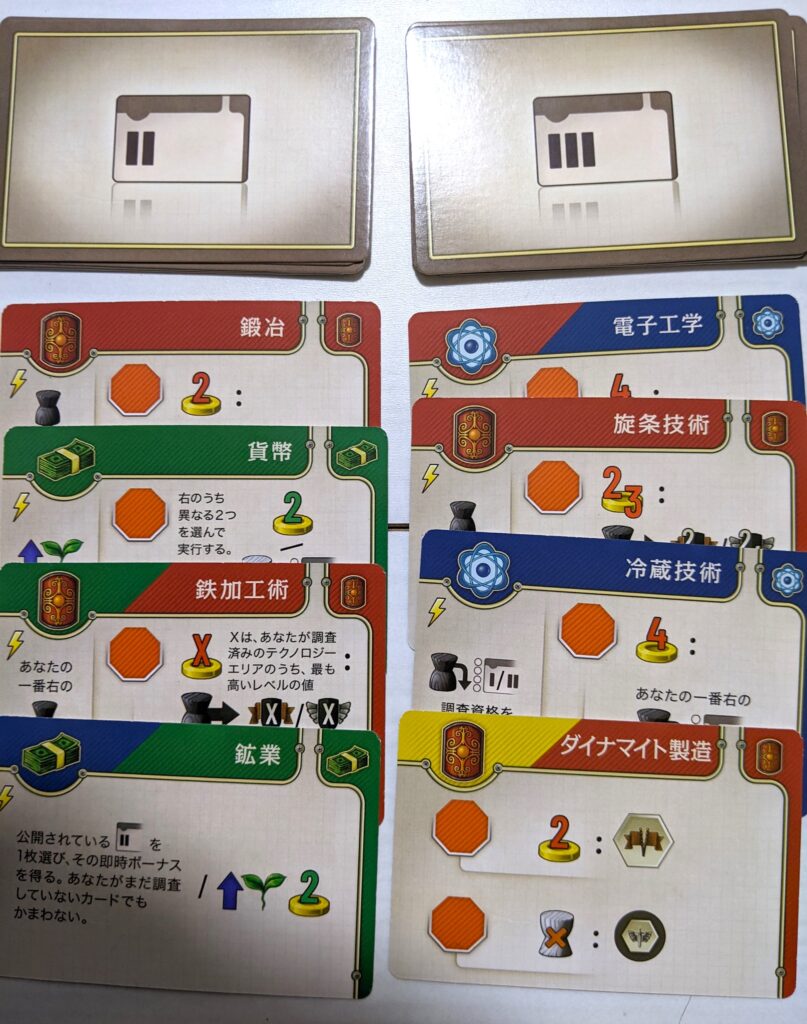

各レベル様々なテクノロジーカードが用意されています。

LV3, LV4のテクノロジーカードも同様に進んでいきます。

テックツリーは最終的にはこんな感じで進んでいきます。

テクノロジーの内容も古典的な内容から近代的な内容まで、徐々にテクノロジーが進化していき強力になっていくようにできています。テックツリーゲームの魅力だと思います。

LV4の研究

LV4の研究だけは少し特殊です。

研究条件として、LV4に繋がっているLV3の線は3本ありますが、その内2つが研究済なら研究可能になります(ボードには書いてません)。

また、テクノロジーカードは最初からランダムに選択されたものがめくられています。LV4のテクノロジーカードはそこそこ大きい勝利点になっており、プレイヤーがどういう方針で勝利点獲得を目指すかの指針になります。

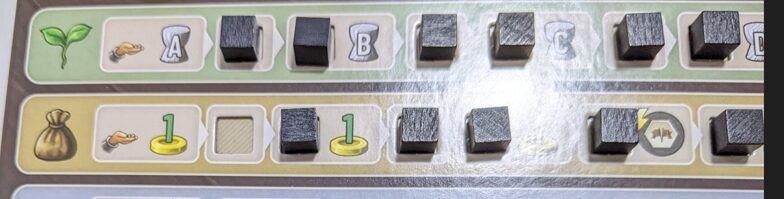

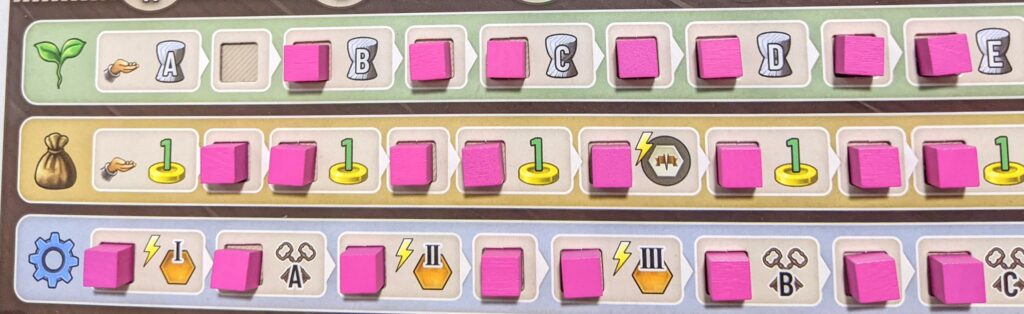

発展トラック

各プレイヤーボードには3段の発展トラックがあります。何らかの効果で発展トラックが進むと、キューブが無くなって、毎ラウンドの生産力が上がります。

一番上が「食料」。「人」リソースの生産力です。A~E列の内、解放されている列の人リソースを得ることが出来ます。例えば、Bまで解放されていれば、AとB列の人リソースを得ることが出来ます。

真ん中が「経済」。「お金」リソースの生産力です。純粋に1金~5金まで生産力を上げることが出来ます。

一番下が「インフラ」。ここは生産力は上がらずに、LV1~3の建物タイルを得ることが出来ます。建物タイルを得るための最も基本的な手段がこの「インフラ」トラックを進めることです。

また、「インフラ」トラックを進めると「A」~「C」の進度に応じて、個人能力が解放されていきます。

個人能力

プレイヤー固有能力が4種類用意されています。各カード表裏があるので能力は8パターンあります。

「探索重視」「研究重視」「発展重視」「兵士重視」の4つの尖った能力になっており、ゲーム開始時に1つずつ選択してゲームが始まります。能力はそこそこ強力なものが多いので、どの能力を使用するかは結構重要な選択です。

「S」の能力はゲーム開始時に持っている能力で、「A」「B」「C」の能力は「インフラ」トラックを進めることで解放されます。

「S」は基本的な永続能力。「A」が強化された永続能力。「B」が即時効果。「C」が高得点要素。となっています。

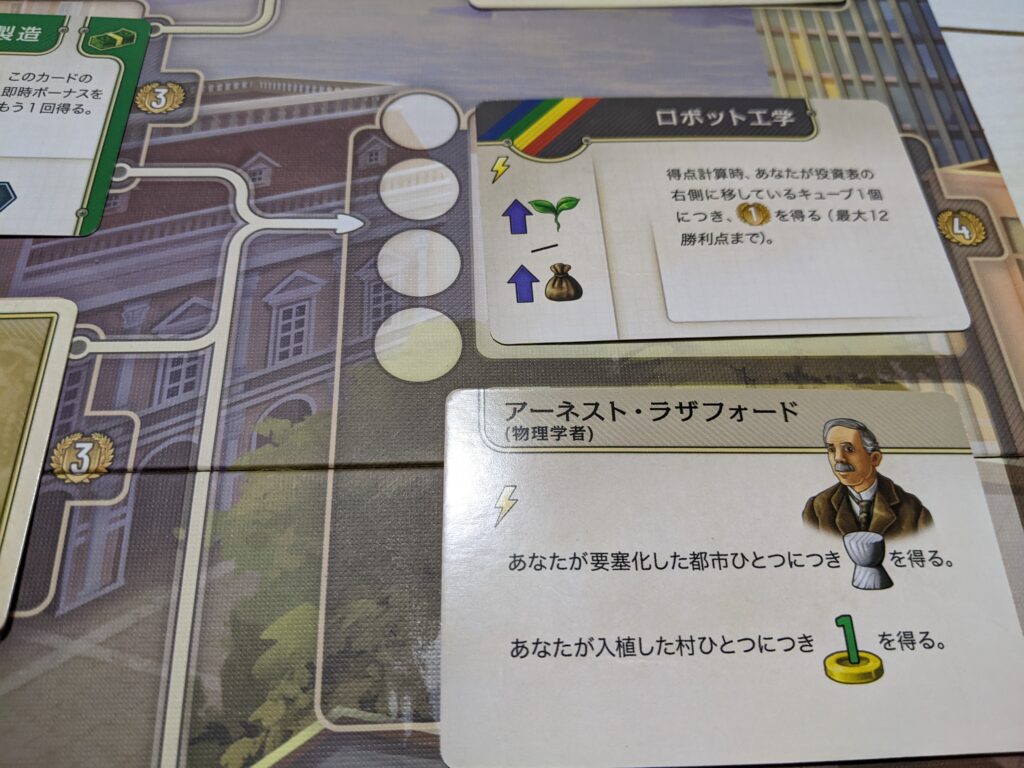

投資表

個人ボード上部のマスは投資表です。投資表のトラックを進めると資源や勝利点が得られます。

食料やお金やインフラの発展トラックを進める効果でキューブを取り除いた場合、こちらのトラックに置かれていきます。

進度に応じて即時効果を得られる他、最終的には勝利点が得られるようになります。1~8は累計ではないので注意です。1,3,5,8の中でキューブが置かれている最大の勝利点が得られます。

また、マスが埋まった状態でキューブが置かれる場合は、1個1勝利点になります。

マップの開拓

このゲームではマップの開拓がテックツリーと並んで大きな要素となっています。

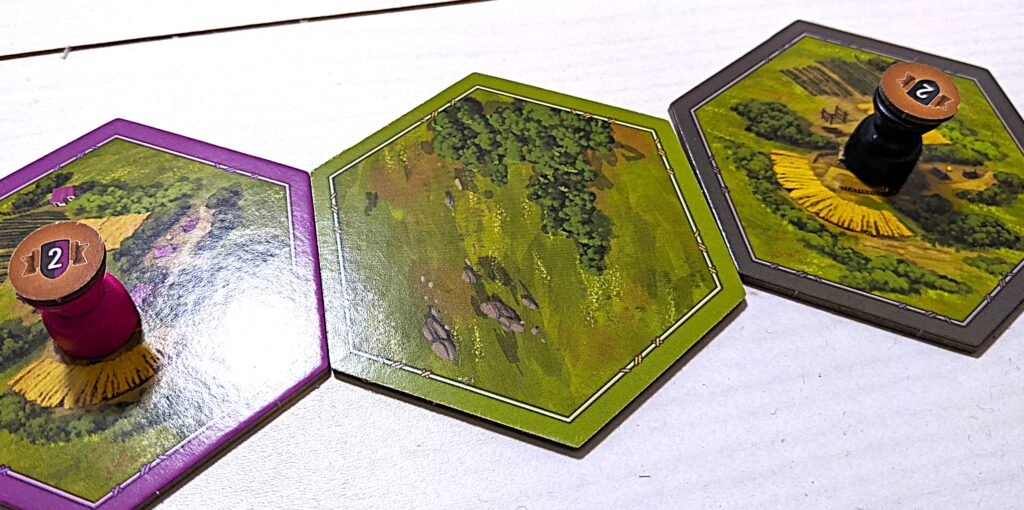

初期状態では初期タイルと、開拓者コマ1つがのったそれぞれのプレイヤーのタイルから始まります。

最終的にはこのような形で、巨大なマップに発展していきます。

マップを開拓・開発することで、生産力の向上、リソースの獲得、勝利点の獲得、などの効果を得られるようになっています。

入植者と兵士

「人」コマの上に、「茶色」のチップが置かれたコマは「入植者」になります。マップを「開拓」したり「入植」するためのコマとなります。

「人」コマの上に、「灰色」のチップが置かれたコマは「兵士」になります。兵士は都市を「要塞化」するためのコマとなります。

「入植者」と「兵士」は出来ることと役割が微妙に違うので、どちらをどれだけ用意するかはプレイヤーの戦略次第となります。

チップには1~6の数字が書かれていますが、各コマの戦力を表しています。入植や要塞化には戦力が一定以上の必要があるため、アクションを駆使して場のコマの戦力をあげていく必要があります。

マップの開拓

マップを開拓するには、「入植者」が必要です。「兵士」では開拓が出来ません。

初期で戦闘力2の「入植者」コマを持っていますが、上記のようなアクションを実行することで「戦力1」の「入植者」か「兵士」コマを新たに場に登場させることが出来ます。

初期タイルかキューブが置かれたタイルから登場可能です。

上記アクションでは更に自分の任意のコマを「2移動」まで可能です。

「入植者」をマップ外に移動させることでその地点を「開拓」可能です。新しい「土地」タイルを引いてタイルと入植者コマをそこに配置します。土地タイルの左に書かれた即時ボーナスを取得します。

開拓は各プレイヤー1ターンに1度までしか実行できません。また、2つの既存タイルに接するように配置しなければなりません。

余った移動力で適当にマップ外に移動させるだけでマップの開拓が可能なので、結構マップはガンガン拡大していきます。

マップの入植

各土地タイルは入植が可能です。先着1名です。

入植の条件は、土地タイルの防御力(未知の数字。上記画像なら5)以上の戦力を持った「入植者」をそのタイル上に配置することです。「兵士」では入植が出来ません。

その状態で入植アクションを実行すると入植可能です。入植アクションはアクション選択で実行しても良いし、入植タイルを持って入れば、毎ターンのステップ2で、そのタイルを消費することで入植アクション相当を実行可能になります。

入植した場合、使用された「入植者」を消費して、発展タイルから土地タイルに印字されたトラックのキューブ(上記なら「インフラ」)を置きます。

入植の結果、発展トラックの発展・勝利点の獲得(上記なら4点)・即時ボーナス獲得(食料トラック成長&人リソース1獲得)、が得られます。

入植者はそう簡単には戦闘力が上げられないため、それを消費するのは痛いですが、それなりに見返りは大きくなっています。

要塞化

誰かが入植済みの土地タイルは誰でも「都市化」が可能です。各土地タイルで先着1名です。

条件は「入植」とほぼ同じですが、「入植者」ではなく「兵士」コマが必要になる点が差分です。兵士のほぼ唯一の役割がこれです(笑)。

また誰かが「入植済」の土地でしか都市化は出来ません。そのため要塞化は、比較的時間のかかるアクションになっています。

「要塞化」した場合のボーナスは、同様に発展トラックからキューブを置くことで発展させられるのと、即時効果は無いのですが、かなり大きな勝利点を得ることが出来ます。

建物タイルの建築

建物タイルは、その名の通りマップ上の建物を表現したタイルです。ゲーム中は建物タイルを得られるチャンスが何度かあります。最も簡単な方法は発展トラック一番下の「インフラ」を進めることです。

このタイルはプレイヤーの手持ちにしておき、条件を満たした際に、マップに配置することが可能です。

建物タイルから得られるボーナスは、発展トラックを進められるのと、中央の建物毎の何らかのボーナスが主です。

土地タイルの上に建物タイルを重ねておくことで建築しますが、入植済みや要塞化済の上には置けません。

コストはタイル上部に書かれており、お金とそこにいる入植者コマの戦力を1下げる必要があります。これまた兵士コマでは対応できません。

得られるボーナスは、タイル左の発展トラックを進めるのと、中央のボーナスが得られます。中央のボーナスは即時ボーナスであることが多いですが、勝利点が得られるものもあります。

他プレイヤーもコマを移動させてキューブを置くことで同じ建物を建築可能ですが、その場合、最初に建築したプレイヤーのみが建物左下に書かれた勝利点ボーナス(上記「兵舎」の場合は1点)を得ることが出来ます。

建物建築は、入植や要塞化に比べるとコストは低めですが、勝利点にはほぼ期待できないため、基本的には生産力や即時ボーナスを期待して使用することになります。

勝利点の計算

以下の得点源から得点します。

- 目標カード:各カード最初に達成1名5点、それ以外3点

- テクノロジーカード:LV1/2/3/4の研究済みカード毎で、それぞれ1/2/3/4点

- LV4テクノロジーカード:LV4テクノロジーカードの条件に書かれた分だけ得点

- 地図:入植、要塞化、建物タイル、からの得点

- 投資表:投資表の進度に応じた得点

- 指導者カード:得られた指導者カードに得点が得るものがあれば得点

- 政治体制カード:個人能力カードのCを開放している場合はそこから得点

これらの勝利点を合計して最も勝利点が多いプレイヤーの勝ちです。

お疲れ様でした。

ビヨンド・ザ・ホライゾン レビュー

ここからはビヨンドザホライゾンのレビューになります。

特徴であるテックツリーシステムが最高に面白いボードゲームです。

テックツリーが最高に面白い重量級作品

まずはプレイ後の率直な感想ですが、かなりガッツリ楽しめました。テックツリーシステム、噂にたがわぬ面白さですね。

ビヨンドザホライゾンはテックツリーのシステムが特徴の重量級作品です。

このゲームでは、テックツリーを徐々に開放していき、それに応じた即時効果が得られ、また研究したプレイヤーだけのアクションスペースが増えていきます。いわゆるTVゲームで良くあるテックツリーによる能力解放が、そのままボードゲームで楽しめるようになっています。

LV1の「習字」と「弓術」から、LV2の「物理学」と「騎士道」の能力を開放し。LV2の「物理学」と「騎士道」からLV3の「化学」と「航空機製造」の能力を開放し。それらから最後はLV4の「ナノテクノロジー」の能力を開放する。などなど。アクション名とその効果を見ているだけで楽しめますね(笑)。

登場するアクションは、当然ながらそれぞれ効果が違うので、それらをどれを採用してどのようにアクションを使うか頭を悩ませてきます。

隣の芝生は青い・・・では無いですが、特定のプレイヤーだけが強そうなアクションを使えるようになっていると、自分もそのアクションの研究にターンを使うべきなのか、それとも別の独自ルートでやりたいことを進めるべきなのか、かなり悩ましくなっています。

LV3,4の研究するための基本アクションは実行に条件があるのですが、特定のテクノロジーカード経由だとお金さえ払えば実行可能になるなど、条件が緩和されて使いやすくなっています。そのアクションを使うために新しいテクノロジーを延ばしてみようかどうしようか?となるわけですね。

基本的には、新しく研究で解放されるアクションは効率面で優遇されているものが多いので、研究した方が有利になります。

また、テックツリーから得られる効果は、上手く地図タイル上の覇権争いに落とし込まれています。

入植者や兵士を派遣し、移動、強化、開拓、入植、要塞化、建物建築を行うのは全て選択したアクション次第です。

それらをどのアクションを使ってどう立ち回っていくかはテックツリーの研究同様に悩ましくできています。

取り得る選択肢が多くプレイ時間は長め

ビヨンドザホライゾンは、公式のプレイ時間は120分コースの重量級作品になっています。実際に2時間くらいはかかります。文句なしに重量級作品の部類ですね。

比較的ルールがシンプルにも見える本作のプレイ時間が長くなる理由としては、アクションの選択肢の多さが上げられます。どういう立ち回りをしてもある程度得点に繋がるようになっており、前半はともかく後半はかなりのアクション選択肢になるので、どのアクションを実行すべきか非常に悩ましいです。

▼オレンジ色のアクションマスの選択が非常に悩ましく面白い。

他プレイヤーが使用中のアクションは使用できませんが、それを加味しても大量の選択肢が用意されています。やりたいことが多すぎて、良くも悪くもこれをやるのが確実に正しいといった最適な選択が見えづらいので、この悩ましさがプレイ時間の長さにもつながっている気がしますね。

また、他プレイヤーのプレイ中は特に何もやることが無いため、プレイ人数が増えるとそのままプレイ時間は延びる傾向にあると思います。

効果の9割はアイコン化されており、ルールも意外にシンプルなので、慣れてくれば比較的スムーズで短時間でのプレイも可能になると思います。

インタラクションは控えめでバチバチ感は無し

ゲーム中に発声するプレイヤー間の相互作用、つまりインタラクションですが、本作はある程度のインタラクション要素はありますが、全体的にインタラクションは控えめになっています。

1つのアクションは1名しか実行できなかったり、研究による指導者カードの先取りがあったり、土地の発展が先取りだったり、などはインタラクションの一部ですがどのインタラクションも比較的緩くできています。

インタラクションが強いゲームだと、他プレイヤーの行動によりやりたいことが出来なくなって大きく出遅れてしまう、、、みたいなことがおきますが、本作ではそういう事態は起きづらいゲームだと思いますね。

個人的には、きつすぎる妨害が無く各プレイヤーのやりたいことがある程度やれる、これくらいのインタラクションが良い感じに好みです。

テクノロジーカードによるリプレイ性が高い

登場するテクノロジーカードのランダム性があるため、リプレイ性は高い設計になっています。

テクノロジーカードは各レベル最大6枚しか使用されないため、そのゲームで使用されるテクノロジーカードによって、使用可能なアクションが異なります。つまり、その後の有効な選択肢が変わってくるので、プレイ毎に臨機応変なプレイスキルが必要になってきます。

基本アクションの完全上位互換のようなアクションもあれば、誰も使われないようなアクションだが状況によってはかなり強アクションがあったり、かなり特殊な効果を得られる特殊アクションがあったり。かなり面白いアクションを搭載したテクノロジーカードが用意されています。

最終目的地であるLV4のテクノロジーカードも複数種類用意されており、そこを目指した得点を意識したプレイも必要になってきます。

またキャラクター能力も複数あり、細かい部分でもリプレイ性は高く作られています。

広めのプレイスペースが必要

本作はタイルやボードが全体的に大きめに作られているため、必要なプレイスペースは広めです。

小さい机だとまず乗らないのでその点は注意が必要です。

総合評価

ビヨンド・ザ・ホライゾン文句なしに面白いですね。

私はTVゲームのテックツリーのシステムが大好きなので、テックツリーシステムを搭載した本作のプレイ感が非常に気になっていたのですが、テックツリーの魅力を存分に堪能できました。

プレイ中にどんな効果を持ったテクノロジーが登場するかを確認するだけでワクワクすると思います。そしてLVの高いテクノロジーは効果もしっかり高く作られています。これぞまさにテックツリー。

状況によっても有効なアクションは違ってくるためリプレイ性が高く、じっくり頭を悩ませて、自分だけの文明構築を楽しみたい方におすすめです。

個人評価:★★★★★★★★☆☆(8点)

ビヨンド・ザ・ホライゾン 内容物

- 親マーカー:1枚

- ゲーム盤:1枚

- 指導者カード:27枚

- テクノロジーカード:44枚

- 政治体制カード(両面仕様):4枚

- 目標カード:9枚

- 初期土地タイル:4枚

- コイン:74枚

- 文明発祥タイル:1枚

- 入植トークン:8個

- 要塞化トークン:8個

- 土地タイル:24枚

- 建造物タイル:24枚

- プレイヤーボード:4枚

- キューブ:96個

- 人口コマ:88個

- アクションコマ:4個

- 入植者トークン:32個

- 兵士トークン:32個

- ルール説明書:1冊

ビヨンド・ザ・ホライゾンのスリーブ

ビヨンド・ザ・ホライゾンの収録カード枚数は84枚です。

58 x 88mmのユーロサイズのカードが84枚になります。

ビヨンド・ザ・ホライゾン 紹介のあとがき

以上、ボードゲーム「ビヨンド・ザ・ホライゾン」のゲーム紹介でした。

独自のテックツリーシステムを搭載しており、自分でテックツリーを作っていくのが最高に楽しいボードゲームです。

気になる方は是非チェックしてみてください。

スポンサーリンク