TEENOです。

今回の記事では7人で楽しめるおすすめのボードゲームを紹介します。

7人で遊べるボードゲームを探しているのであれば是非参考にしてみてください。

7人で楽しめるおすすめボードゲームの紹介

7人で遊べるおすすめボードゲームを、実際にプレイしたレビューと合わせて紹介していきます。

ボードゲームにおいて「7人」プレイは、「6人」の時と同様に難しい人数です。「3人」「4人」に分かれて2卓でプレイできるのであれば、幾らでもガッツリ遊べるボードゲームが見つかるからですね。

私の経験上は、7人で一緒にボードゲームを遊ぶ場合は、大体がアイスブレークだったりパーティ要素で盛り上がりたいケースが殆どですね。重量級ボードゲームをガッツリ7人全員で遊びたい、というパターンはあまり見たことがありません(笑)。

今回はそんな7人プレイのニーズに合うボードゲームをいくつか紹介していきます。

8人以上で遊べるボードゲームは、大体7人で遊んでも楽しめます。8人以上のおすすめボードゲームも紹介しているので是非チェックしてみてください。

ジャストワン

| プレイ人数 | 3~7人 |

| プレイ時間 | 20分前後 |

| 対象年齢 | 8歳以上 |

| ジャンル | 言葉、協力、連想 |

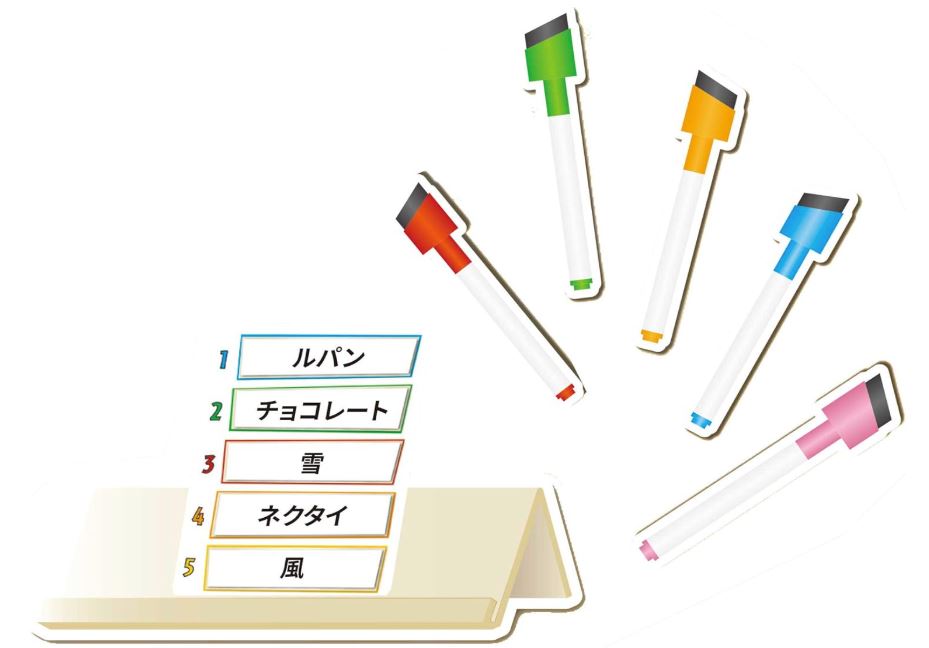

ジャストワンは、プレイヤーがお題を当てる協力型のパーティゲームです。ドイツ年間ゲーム賞の大賞を受賞しています。

他プレイヤーが出している単語をヒントに、1人の手番プレイヤーが「お題」を当てることが出来れば正解です。例えば、「スイカ」というお題なら、「夏」とか「丸い」とか「バー」とかをヒントとして出すわけですね。それらの単語から、手番プレイヤーが「スイカ」というお題を当てられたら得点です。

このゲームのポイントは、各プレイヤー秘密裏にヒントを考えるのですが、出したヒントが被ってしまうとそれらのヒントが無くなってしまう点です。例えば、2人以上のプレイヤーが「夏」というヒントを出してしまった場合、それらの被ったヒントは全て使えなくなります。つまり手番プレイヤーに与えられるヒントが少なくなるわけですね。

ジャストワンは、かなりお手軽に楽しめるパーティゲームで、7人以下のボードゲームを探しているのであれば、まず入手して間違いない作品の1つですね。 大人数でも30分位あればサクッと1ゲーム楽しめます。

人の知識・経験・感性が結構出てくるゲームで、答える側というよりヒントを出す側のセンスが問われます(笑)。ストレートなヒントだと被る可能性がありますし、難しいヒントだと回答者が気づかない可能性も。回答者はヒントのネタがわからないと結構困惑しますが、そこも面白いポイントです。

お題は汎用的なものなので、お題を他のゲームから持ってきたり、ホワイトボードを別で用意して8人以上で遊んだり、色々遊び方も工夫して更に楽しめます。

ゲシェンク

| プレイ人数 | 3~7人 |

| プレイ時間 | 20~30分 |

| 対象年齢 | 8歳以上 |

| ジャンル | オークション、チキンレース |

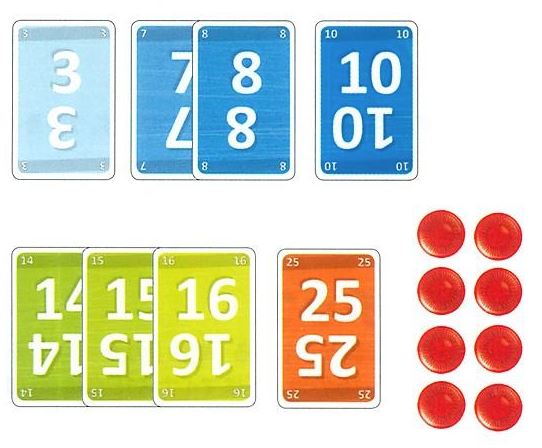

ゲシェンクは、最も失点を少なくするようにカードを獲得していくボードゲームです。

各ターンプレイヤーは山札から1枚カードをめくります。そのカードを獲得した場合、そこに書かれた数字がそのまま自分の失点となります。10のカードを獲得したら失点10です。

しかし手持ちのチップを1つ支払うと、そのカードの獲得を隣プレイヤーにパスすることが出来ます。同様に隣プレイヤーもそのカードが欲しくない場合はチップを支払って、隣プレイヤーにパスすることが出来ます。

パスが続いてグルグルカードが回っていき、最終的に、いずれかのプレイヤーが出せるチップが無いなどの理由で、その失点カードとパスのために使用されたチップを全て受け取ることになります。失点は増えますが、以降パスするためのチップも増えることになります。

このゲームのポイントは、獲得したカードに書かれた数字が失点になるのですが、連番の場合は最も小さい数字のみが失点になる点です。30/31/32/33のような高失点カードを4枚持っていたとしても、実際には一番小さい30のみが失点になるわけです。

ゲシェンクは20年前位の作品ですが、何度遊んでも楽しめる未だに色褪せない名作ですね。

連番だと失点が無効化されるシステムのおかげで、30位の数字の大きい高失点カードが出回っても、31など特定のカードを持っているプレイヤーだけは安全になっていることもあるわけです。他プレイヤーは高失点を回避したくてパスしまくるわけで、そういうタイミングで他プレイヤーから大量のチップを巻き上げたときは最高ですね。

プレイ人数が増えてもそこまでプレイ時間が延びるわけでもなく、ルールも単純で子供でも遊べて、7人という多人数で遊べるゲームとして非常に優秀な作品の1つでおすすめです。

ドリアン

| プレイ人数 | 2~7人 |

| プレイ時間 | 20分前後 |

| 対象年齢 | 7歳以上 |

| ジャンル | チキンレース、バースト、推測 |

ドリアンは、フルーツを販売するゴリラ店員となって遊ぶフレイバーのボードゲームです。

各ラウンド全プレイヤーが持つ「在庫カード」に描かれた果物の合計数が在庫となります。各プレイヤー順番に在庫の合計数を超えないように場に「注文カード」を出していきます。もし、場の注文数が場の在庫数をオーバーしたと思ったら呼び鈴で店長を呼びましょう。オーバーしていたらオーバーさせたプレイヤーがペナルティです。

ポイントは、自分に配られた「在庫カード」だけ中身がわからないという点です。バナナを注文するプレイヤーが多いので、自分の「在庫カード」はバナナかもしれない、など他のプレイヤーの考えから自分のカードを推測しながら進める必要があります。

オインクゲームズさんの作品の中でもこのドリアンの個人的評価はかなり上位にランクインしている作品ですね。

他プレイヤーの行動から自分の果物を上手く予想していくのがシンプルに楽しいです。在庫数を乱してくる特殊カードの存在もあり、予想もそう単純ではありません。

自分のカードを上手く推測する実力も重要ですが、注文カードは何が出るか完全に運なので、実力だけではなくある程度運要素も重要になってくるバランスが良いですね。

ドリアンは、全プレイヤーのフルーツの総数が重要なのでプレイ人数が少ないより多い方が楽しいゲームです。7人ドリアンはしっかり面白くておすすめです。

ヘックメック

| プレイ人数 | 2~7人 |

| プレイ時間 | 20分前後 |

| 対象年齢 | 8歳以上 |

| ジャンル | ダイス、チキンレース、バースト |

ヘックメックは、餌を食べようとする鳥をテーマにしたライナークニツィアさん作のダイスロール系ボードゲーム。

手番プレイヤーは、8個のダイスを振って、同じ出目のサイコロ1種類全てをキープします。残りのサイコロを振って同様に1種類すべてをキープします。何度振りなおしても良いですが、キープ済の出目しか出なかった場合はバーストです。また、最終的に「虫」の出目を1つもキープしていない場合もバーストです。

振り直しを止めた場合、手元のサイコロの数字を合計します。場に出ている合計値よりも小さい得点タイルを1枚獲得してそれが勝利点になります。

もし、ダイスの合計値とピッタリ同じ数字の得点タイルを、他プレイヤーが持っていた場合はそれを奪うことが出来ます。

ヘックメックは古いゲームだけあってシステムもやや古さを感じますが、チキンレース要素が入ったシンプルなダイスロールゲームと言う感じが個人的には好みで、今でも定期的に遊んでいます。

得点の早取りに加えて、他プレイヤーの得点を奪うシステムなど、プレイヤー間のインタラクションもしっかりあって白熱します。

ヘックメックはプレイ人数増えても、プレイ時間はさほど延びませんが、ゲーム終了までの1人当たりのターン数が減ることになります。また、人数が多い方が奪う対象の得点タイルの選択肢が増えるので、よりインタラクションが白熱して盛り上がります。

クレイジータイム

| プレイ人数 | 4~7人 |

| プレイ時間 | 30分前後 |

| 対象年齢 | 12歳以上 |

| ジャンル | 記憶、ルール変更 |

クレイジータイムは、時計をテーマにした脳トレ系のパーティゲームです。

スタートプレイヤーから順に、山札から時計が描かれたカードを1枚めくって「1時」、次のプレイヤーもカードをめくって「2時」、その次のプレイヤーもカードをめくって「3時」のように、順番にカードを1枚ずつめくっていき「1時」から「12時」までそしてまた「1時」と、時計の時刻の順番に発声していきます。

ポイントは、ある条件を満たすと、この基本ルールが変更になるという点。例えば、デジタル時計のカードが出た場合は、時間の進みを降順と昇順を逆にしなければならず、また、発声した時刻と実際にカードに描かれている時刻が一致した場合は、いち早くカードに触らなければならないというアクションが発生します。

ルールをミスったプレイヤーがペナルティチップを受け取っていき、ペナルティチップが最も少ないプレイヤーが得点です。

ここまでが1ラウンド目の話。2ラウンド目からは、更にランダムでルールが追加されます。例えば、木製の時計のカードが場に出たときは発声の時間を2時間飛ばす、みたいなルールがランダムな組み合わせで追加されます。

この追加ルールですが、何と前ラウンドの勝者は、この追加ルールの内容を知ることが出来ません。しかし、当然ルールを間違ってしまった場合はペナルティです。

これを4ラウンド繰り返して勝利点が多いプレイヤーの勝ちというゲーム。

クレイジータイムを初めてプレイした時は、かなり衝撃的でしたね(笑)。いい意味で。

ラウンドに勝つと勝利点は入るのですが、そのラウンドの勝者だけが次のラウンドの追加ルールを知らない状態になります。そのため、次のラウンドは謎のルールに苦しめられることになり、ミスを連発することになります。

一方で前ラウンドで負けてルールを知っているプレイヤーは、自分たちだけが知っているルールに翻弄される他プレイヤーを見てニヤニヤ楽しいわけです。

勿論どういうルールかは何度かミスるうちに何となく推測できるようになるので、そういう推測していくのも楽しいです。最終4ラウンド目には初期ルールに加えて3つの謎の追加ルールが増えるので、かなりカオスな展開に。

どちらかと言えばパーティ寄りのゲームのためプレイ人数は多い方が面白いです。7人もしっかり盛り上がって楽しめます。

負けたプレイヤーの方が楽しいという中々愉快なボードゲームでした。

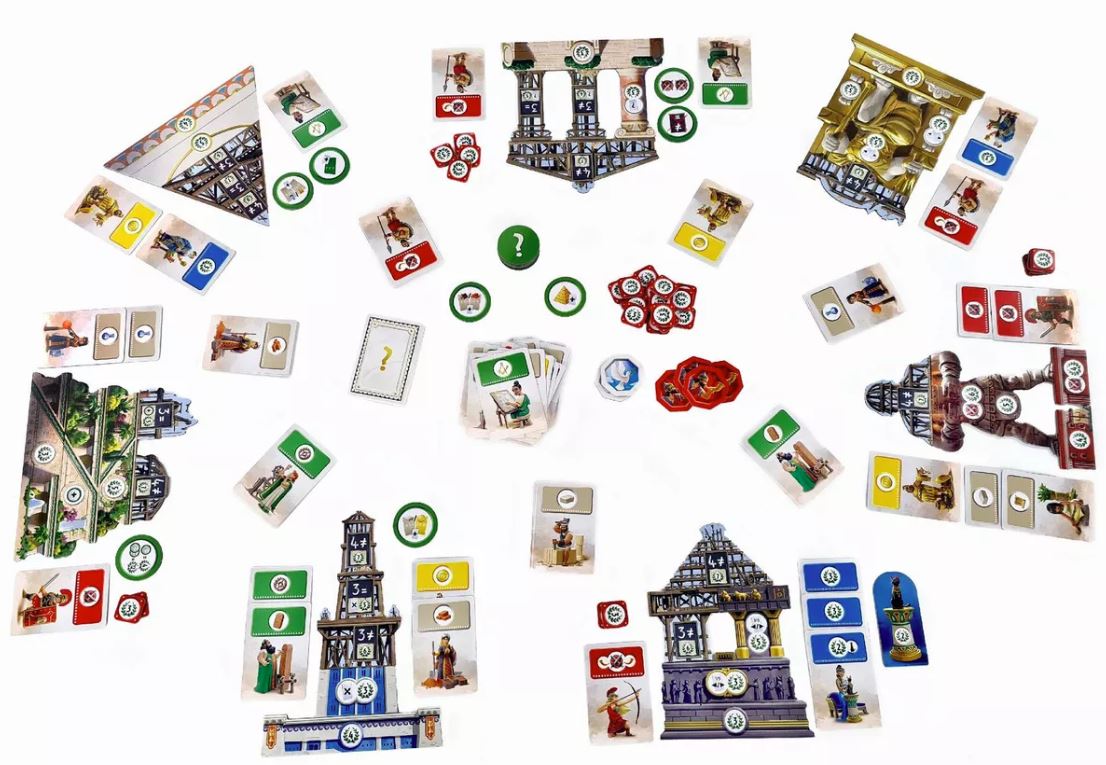

世界の七不思議

| プレイ人数 | 2~7人 |

| プレイ時間 | 30分前後 |

| 対象年齢 | 10歳以上 |

| ジャンル | ドラフト、セットコレクション、古代 |

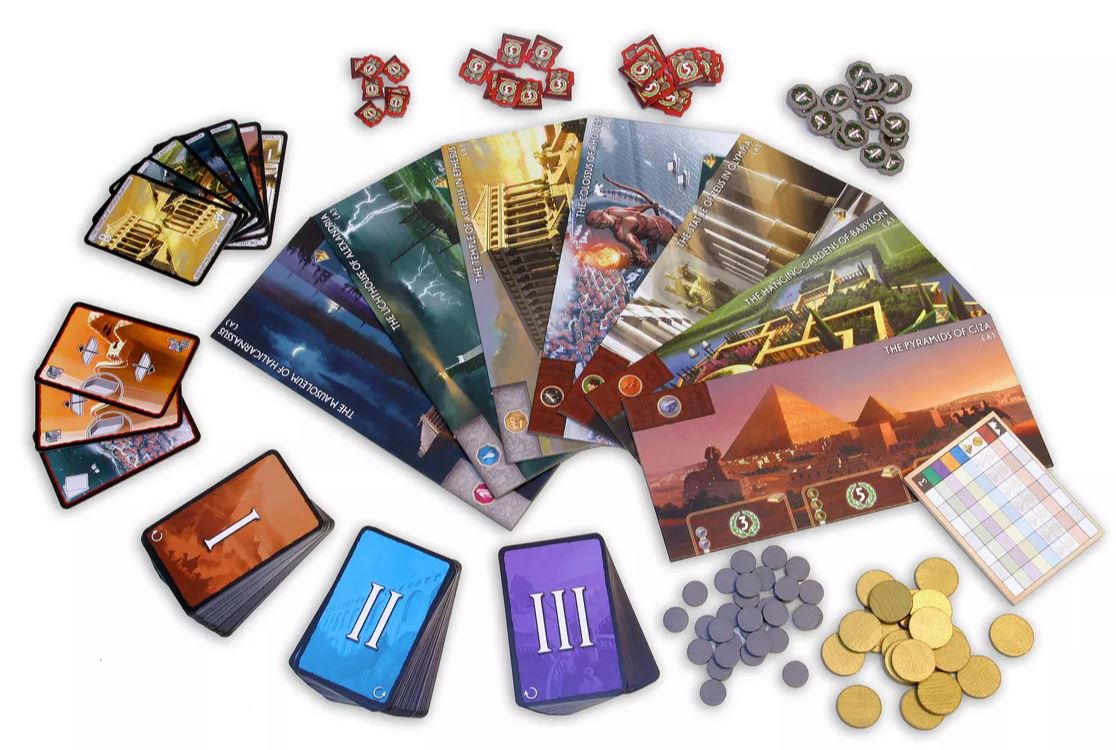

世界の七不思議は、古代の七不思議文明を築き上げていくテーマのドラフト系のボードゲームです。ドイツ年間ゲーム賞のエキスパート部門の大賞を受賞しています。

非常にシンプルなカードドラフトのゲームで、全プレイヤー同時に、配られた手札から1枚カードを選択して場に出し、隣のプレイヤーに渡していきます。

ドラフトするカードに特徴があり、建物を建てるための「資源」となるカードや隣のプレイヤーとの戦争で参照される「軍事力」になるカード。シンプルな勝利点につながるカードやセットコレクションで高得点になるカードなど、様々な得点要素などが用意されています。

タイトルになっている七不思議はプレイヤー固有能力で、資源があれば建築可能で建築すると特殊効果が得られます。

全3世代を終えたらゲーム終了で勝利点が最も多いプレイヤーの勝ちです。

要素が多そうに見えるので比較的重いゲームと思いきや、ルールもそこまで複雑ではなく、全員が同時並行でプレイしていくので思った以上にプレイ時間はかかりません。ドラフトゲームの良いところですね。

7不思議ということで7人までプレイが可能です。7人で遊んでもプレイ時間はほどほどにしっかり面白いです。パーティゲームではないこのレベルのゲームを、7人で遊べるのはかなり貴重です。

インタラクションも比較的しっかりしておりソロプレイ感もありません。流石ドイツ年間ゲーム賞大賞受賞作品といったところ。

本作のシステムがかなり優秀だったため、2人用七不思議など様々な亜種が出ていて何れも高評価ですが、7不思議の元祖と言えば本作なので一度は7人プレイ試してみてほしい作品です。

世界の七不思議:建築家たち

| プレイ人数 | 2~7人 |

| プレイ時間 | 25分前後 |

| 対象年齢 | 8歳以上 |

| ジャンル | ドラフト、セットコレクション、古代 |

世界の七不思議:建築家たちは、プレイヤーはそれぞれ異なる古代文明の建築家となり、世界の七不思議を建設することを目指します。通常の世界の七不思議を更に遊びやすくしたバージョンになっています。

各ターンやることは非常にシンプルで、中央・右・左の3か所の山札からカードを1枚引き、それを自分の場に出してそのカードの効果を得るだけです。左右のカードは表になっており、左右のプレイヤーとの簡単な早取りドラフト要素になっています。

カードの効果もシンプルで「勝利点」「軍事」「特殊能力」「資源」など、通常の世界の七不思議に登場した要素が更にシンプルなルールになっています。

各プレイヤーは7つの文明の内1つを担当することになり、資源を獲得すると勝手に建築が進んでいきます。各文明それぞれが建築が進む度に勝利点と固有な特殊能力を得られます。

いずれかのプレイヤーの七不思議が建築されるとゲーム終了です。勝利点を最も多く稼いだプレイヤーの勝ち。

私は世界の七不思議シリーズは複数持っていて何れも大好きなのですが、オリジナルの世界の七不思議同様にこちらの作品も好みです。

本作は比較的新しめの作品ですが、オリジナルから更にルールがシンプルになっていて、カードを1枚獲得したら場に出して勝手に効果が発動されるようになります。そのためルール説明も非常に楽ちんです。

各七不思議用のコンポーネントが凝っていて、土台から徐々に七不思議が建築されていく様が表現されているのが良いですね。

オリジナル版と違って同時進行のドラフトではないので、その分プレイ時間は伸びるのですが、準備も含めて各プレイヤーターンも非常にサクサク進むので、トータルプレイ時間はこちらの方が大分短くなります。7人プレイでも何度か遊んでますがしっかり面白いのでおすすめです。

クイックショット

| プレイ人数 | 1~7人 |

| プレイ時間 | 5~10分 |

| 対象年齢 | 8歳以上 |

| ジャンル | 数比べ、バッティング |

クイックショットは、手持ちのカード5枚を使って勝敗を競う、シンプルなカードゲームです。

全プレイヤーがカードを1枚ずつ裏向きに出して、それを一斉に表にして数字を比較します。数字が大きいプレイヤーの勝ち、、、なのですが、各カードには特殊効果が書かれており、それによって数字が反転したり、相手を攻撃したり、逆に防御したりします。

カードは1~8の数字が書かれた8種類。カードの効果によって場合によってはプレイヤーは脱落していきます。最終的にラウンド4で勝利したプレイヤーの勝ちです。

クイックショットは、和製ボードゲームの代表作の1つと言っても良い「ラブレター」の作者であるカナイセイジさんの作品で、ラブレターのようにシンプルに大人数でサクッと楽しめるシステムになっています。

手持ちのカードからどのタイミングで何のカードを出すかで展開が変わってくるので、シンプルながら考えることも多いです。

脱落要素があるので一度脱落してしまうとそのゲーム中はやることが無くなってしまうのですが、プレイ時間が10分以下と非常に短いのでそこまで苦になりません。

7人で遊ぶと場のカードの関係がかなり読みづらく展開がカオスになっていきますが、パーティゲーム寄りになって盛り上がります。

ディング!

| プレイ人数 | 2~7人 |

| プレイ時間 | 10分前後 |

| 対象年齢 | 8歳以上 |

| ジャンル | 大富豪、ルール変更 |

ディング!は、手札を早く出し切ることが目的の大富豪系のボードゲームです。

プレイヤーは順番に場のカードと色か数字が一致しているカードを場に出していき、手札を出し切ったプレイヤーの勝ち。なのですが、このゲームの最大の特徴は「ディング」のシステムです。

各カードには、数字と色の他に特殊な「ディング条件」が書いてあります。例えば、「誰かがスマホを見た」など。この条件を満たすとどうなるかというと、「ディング!」と宣言して、手番を割り込んでいきなりそのカードを出すことが出来ます。

なので、普通にプレイしながら手札を出している途中に、「ディング!」→「誰かがスマホを見た!」、「ディング!」→「誰かが足を組んだ!」、みたいな手番無視のディング合戦が始まるわけですね。

ディング発動条件を満たしていないか確認するため、他プレイヤーの挙動をかなりジロジロ見て確認するようになり、雰囲気がかなり異質になるのが本作の特徴です(笑)。

プレイ人数が多い方がディング発動率が上がるので大人数の方が面白いです。7人プレイも何度か遊びましたが、ディング合戦がかなり盛り上がって楽しめますね。

本作は如何にディングするかのゲームとなっていて、勝ち負けは二の次になることが多いです(笑)。

イッツアワンダフルワールド:荒廃と隆盛拡張入り

| プレイ人数 | 1~7人 |

| プレイ時間 | 30~45分 |

| 対象年齢 | 14歳以上 |

| ジャンル | ドラフト、拡大再生産 |

イッツアワンダフルワールドは、近未来の帝国の覇権争いをテーマにした、ドラフトと拡大再生産のボードゲームです。

過去に日本のボードゲーム大賞を受賞しています。

各ラウンド7枚の建物カードは「ドラフト」で選択するという点と、資源を使って建物を建築し、建築した建物から勝利点と新たな資源を獲得しくという「拡大再生産」が特徴です。

4ラウンドで最も勝利点が多いプレイヤーの勝ち。

基本セットのプレイ人数は5人までですが、拡張「荒廃と隆盛」を入れることで、プレイ人数を7人まで増やすことが出来ます。同拡張では「安いが算出資源減」「生産力強」「高価で巨大勝利点」「セットコレクションで巨大勝利点」といった、更に戦略的な良カードが多数収録されています。

イッツアワンダフルワールドは言わずもがな評価の高い作品で、拡大再生産で徐々に得られる資源や建てられる建物が増えていくのが最高に面白いですね。自分の拡大再生産のために必要なカードはドラフトで確保していくのも戦略性があって面白い。

場から得られる資源と手持ちのカードから、如何に効率的にカードを出していくか、資源管理が非常に重要でそこに結構頭を使うことになります。

ドラフトゲームは大人数プレイとの相性が非常に良く、イッツアワンダフルワールドもここまで濃厚なゲームシステムなのにプレ人数が増えてプレイ時間はそこまで増えずに楽しめます。

7人プレイのためには拡張の追加が必要ですが、最初から入れていても全く問題なく楽しめる拡張で合わせてのプレイがおすすめです。

以上、7人プレイでも楽しめるおすすめのボードゲームを紹介しました。

結構な大人数ですが、7人プレイの際にこの中から気になるボードゲームが見つかれば幸いです。

8人以上で遊べるボードゲームは大抵が7人で遊んでも楽しめます。8人以上で遊べるボードゲームも紹介していますので是非チェックしてみてください。

それでは。

# 一部画像はBGGから引用。

スポンサーリンク