今回はホビージャパンさんから発売された、個人的な大注目作品「帝国の時代:インペリウム・クラシック」と「帝国の時代:インペリウム・レジェンド」を紹介していきます。

個人的には英語版を頑張って翻訳して、輸入してまで遊ぼうとしていた非常に注目していた作品です。なので発売が非常に楽しみでしたが、最高に面白い作品になっていました。

ということで「帝国の時代:インペリウム・クラシック」と「帝国の時代:インペリウム・レジェンド」がどういうボードゲームなのか、ルール紹介と実際にプレイしてみてのレビュー記事になります。

帝国の時代:インペリウム・クラシックとインペリウム・レジェンドはどういうボードゲームか?

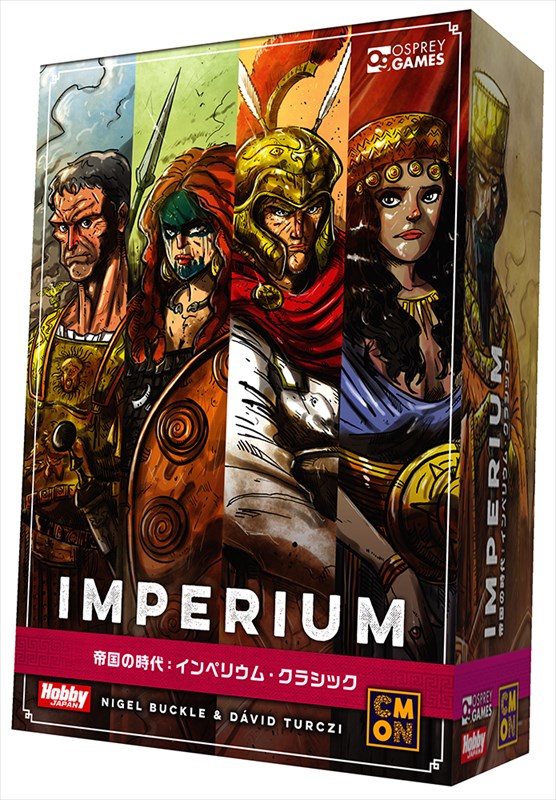

帝国の時代:インペリウム・クラシック基本情報

| デザイン | システム: ナイジェル・バックル, デヴィッド・タージ アート:ミハイロ・ディミトリエフスキー |

|---|---|

| プレイ時間 | 約40×人数分 |

| プレイ人数 | 1-4人 |

| 対象年齢 | 14歳以上 |

| 版元 | Osprey |

| 販売 | ホビージャパン |

| 日本語版発売日 | 2022年7月 |

| 希望小売価格 | 5,940円(税込) |

「帝国の時代:インペリウム・クラシック」と「帝国の時代:インペリウム・レジェンド」は、それぞれ独立して遊べるセットで、どちらも全く同じ基本情報となっています。

値段も全く同じ約6000円の作品。

それぞれの違いは後ほど記載します。

アートワークは見た目の通り。あの西フランク王国シリーズの絵師さんです。味があって個人的にはかなり好きなデザインです。

日本語版の発売は当初2022年6月を予定していましたが、輸送の関係で2022年7月に発売となりました。

帝国の時代:インペリウム・クラシックのボードゲーム概要

君の前には手強い敵が並んでいる。味方の準備はできている。歴史を残す時だ。

歴史上でも最も名高い人々の運命は君の手に握られている。

戦争の脅威にさらされ続けている状況で、君は新たな土地を征服し、科学や文化の劇的な進化を遂げ、人々を帝国の新たな時代へと導いていかなければならない。

急すぎる拡大は混乱に文明が屈することになりかねない。だが遅すぎては歴史上の単なる脚注となってしまうだろう。

まったく異なる八つの文明の一つとして、世界の眼前で頂点にそびえる姿を見せつけるのだ。

引用:ホビージャパン公式HP

帝国の時代:インペリウム・クラシックとインペリウム・レジェンドは、文明の繁栄と衰退をテーマにした、デッキ構築系のボードゲームです。

それぞれ、かなり特徴的な文明専用のデッキを受け取り、そのデッキとカードを駆使して、リソースや新たなカードを獲得し、自分の文明を発展させていきます。

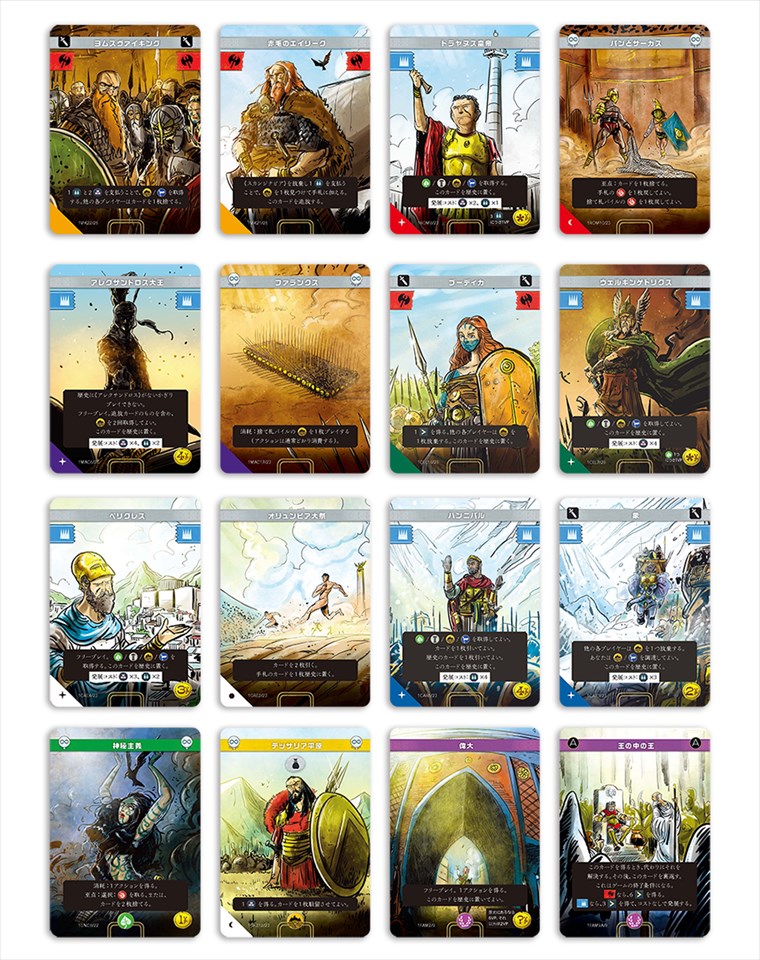

8つの文明と8つの特徴

帝国の時代:インペリウム・クラシックと帝国の時代:インペリウム・レジェンドでは、プレイヤーは8つの特徴的な文明の何れかを使って、それぞれの発展を競います。

使用する文明によって、発展方法が全く異なるのが特徴。

2作品合わせて16文明を楽しむことが出来て、リプレイ性はものすごく高いですね。

帝国の時代:インペリウム・クラシックの文明

帝国の時代:インペリウム・クラシックは、実在した文明がベースになっています。

- カルタゴ

- ケルト

- ギリシャ

- マケドニア

- ペルシア

- ローマ

- スキタイ

- ヴァイキング

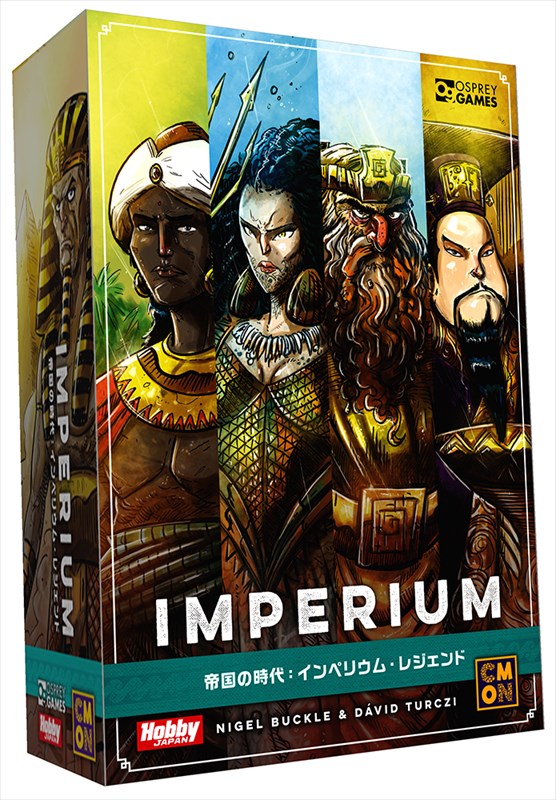

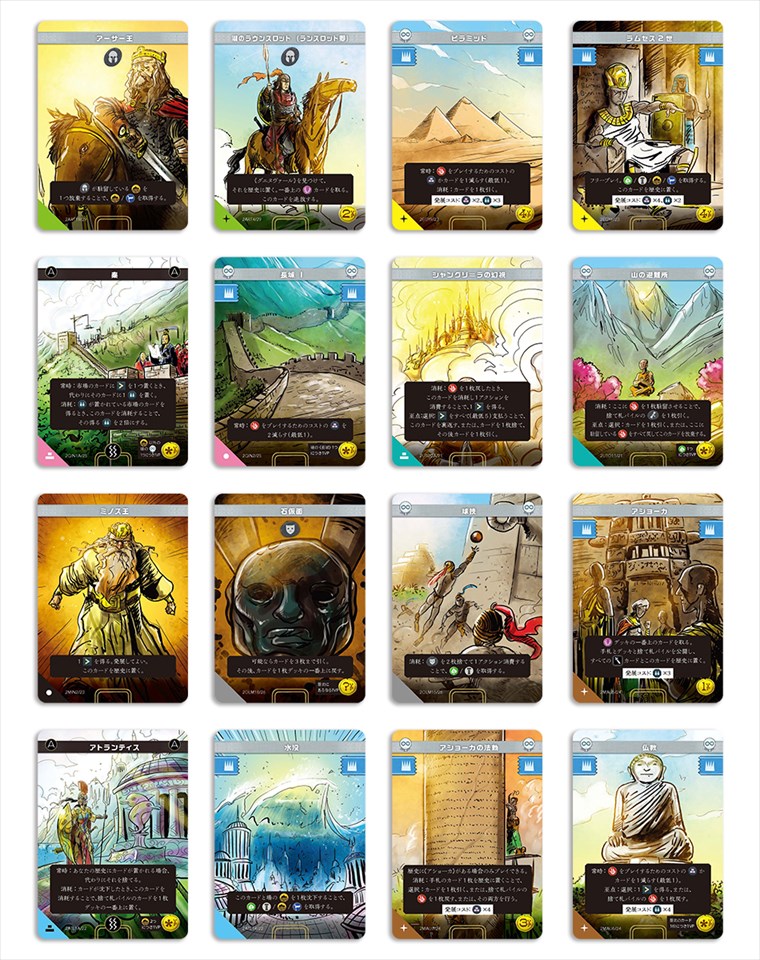

帝国の時代:インペリウム・レジェンド

レジェンドの名前の通り、伝説の文明がベースになっています。実在する文明も入っています。

- アーサー伝説

- アトランティス

- エジプト

- マウリヤ

- ミノア

- オルメカ

- 秦

- ユートピア

ゲームシステム

帝国の時代:インペリウム・クラシックとレジェンドのゲームのルールは、特徴的な効果やカード依存の効果がメインのため、聞きなれないもの多くそれなりに難解です。

簡単に流れを説明します。

各プレイヤー、自分の文明のデッキを受け取ってプレイ開始します。

手番の流れ

- 発動 or 革新 or 反乱

- クリーンアップ

基本的には、この2ステップをゲーム終了条件が満たされるまで繰り返していくだけです。

発動

手札からカードを1枚プレイしてその効果を発動。これを3回のアクション権が無くなるまで実行。

プレイしたカードは場に残り続けるものや、追加で効果を発動するものもあります。

最もオーソドックスなアクションになります。

基本的には各プレイヤー3アクション実行(3枚カードを手札から使用)したら次のプレイヤーの手番になります。これを繰り返していくことになります。

革新

手札を全て捨てて、「調達」というアクションを実行します。「調達」は狙った種類のカードを宣言してそれを市場もしくは市場山札からサーチして手札に加えることが出来るアクションです。

基本的にこのゲームのデッキ構築は、手札のカードをプレイすることで、市場からカードを確保するのですが、どうしても欲しいカードがあるのに手元に必要なカードが無いことがあります。

そういう時にはこれをすることで、目的のカードを確保できるようになります。

デッキ強化のための臨時アクションということですね。基本的には欲しいカードが無いか手札がイマイチな時以外は実行されません。

反乱

手札にある不穏カードを全て不穏の山札に戻し、それ以外のカードは全て捨て札にします。

不穏カードは、いわゆるドミニオンでいう「呪い」カードです。マイナス勝利点になる上にデッキを圧迫してきます。

更にこのカードがサプライから尽きると「文明崩壊エンド」に繋がります。勝利条件に影響するカードなので場合によってはこのアクションで一気にサプライに戻すようなプレイも必要になります。

クリーンアップフェイズ

クリーンアップフェイズにやることは色々あります。

基本的には、手札を好きなだけ捨てて5枚になるまでドロー、します。

他にも使用したアクションチップを手元に戻したり、進歩トークンを市場のカード1つに配置します。この進歩トークン配置ルールは非常に忘れやすいので注意が必要です。

サプライに誰も確保されないカードが残り続けるのを回避するために、設けされたルールなのかもしれませんが、忘れやすい上にゲームのテンポが悪くなってますね。

リシャッフル時に発展

このゲームはリシャッフル時にその文明オリジナルのカードが1枚デッキに追加されます。

なのでリシャッフルすればするほど、どんどんデッキが強くなっていきます。

文明によって回数が異なりますが、一定枚数リシャッフルされると、文明は蛮族の時代から帝国の時代に進化します。

帝国の時代では、より強力な近代技術のカードを使用出来たり、発展時に更に特徴的な発展カードを獲得出来たりして、より強力なデッキ強化を楽しむことが出来ます。

ゲーム終了条件

- 市場のメインデッキ切れ

- 個人デッキの最後の発展カードを獲得

- 栄光カードが尽きた

- 文明の崩壊(不穏カードが尽きた)

- 特定の文明の特定の条件達成

ゲーム終了条件を満たしたときに、最後もう1周プレイして終了。最も勝利点が多いプレイヤーの勝ちになります。

どの終了方法で終わりやすいかは使用される文明によって異なるのが面白いところ。栄光を打ちまくるローマがいると、栄光カード切れが多いでしょうし、不穏を打ちまくるケルトなどの文明がいると、文明の崩壊エンドになることも多いでしょう。

ちなみに、文明崩壊エンドの場合は、最も不穏カードを持っていなかったプレイヤーが即勝利、という風に勝利方法が変わります。

ソロプレイが大人気の作品

帝国の時代:インペリウム・クラシックとレジェンドは、1~4人用なのですが、実は1人用が一番評価が高くなっています。

【2021年】海外ボードゲーマーが選ぶ1人で遊べるソロプレイ向きボードゲームランキング

【2021年】海外ボードゲーマーが選ぶ1人で遊べるソロプレイ向きボードゲームランキング

毎年BGGで発表される「ソロプレイ向きボードゲームのランキング」で2021年の初登場で15位となりました。

2020年のランキングには当然いなかった作品で、登場時は「なんだこの作品は?」と驚いたものです。

ソロプレイ好きなら要チェックです。

帝国の時代:インペリウムクラシックと帝国の時代:インペリウム・レジェンドの違いは?

帝国の時代:インペリウムクラシックと帝国の時代:インペリウム・レジェンドの違いをまとめてみました。

文明が違う

帝国の時代:インペリウム・クラシックとレジェンドは、基本ルールは同じなのですが、使用可能な文明が全く違うため、プレイ感が全然違います。

インペリウムクラシックは歴史に忠実な文明が8つ登場し、インペリウムレジェンドの方は伝説の文明が8つ登場します。

クラシックは、ギリシアやローマのような古代あるある文明。

レジェンドは、アーサー伝説のような空想上の文明もあれば、秦のような古き大文明なんかが登場します。

それぞれ収録されているカードは全然違います。

これら自文明の特徴的なカードを活かしつつ、プレイしていくリプレイ性の高さが魅力ですね。

基本的なオーソドックスなプレイ感の文明はクラシックに多く、ユニークだが扱いが難しい文明はレジェンドに多く収録されています。

複雑度の違い

文明ごとに複雑度が違いますが、クラシックはより簡単で複雑度が低く、レジェンドは複雑度が高いです。

クラシックはより短時間でプレイでき、レジェンドはかなりトリッキーで時間のかかる文明が多いです。

レジェンドは正直初プレイするには向いてない文明も多く存在します。

インタラクションの違い

インタラクションはクラシックの方がレジェンドよりも多いです。

そのため、多人数プレイのインタラクションを楽しみたいのであれば、クラシックの方が良いといえるでしょう。

レジェンドは自分の文明内に閉じてプレイが完結してしまう文明が多いです。

クラシックとレジェンドはどちらを買うべきか?

リプレイ性の観点では、断然両方買うべきかと思います。私は即両方購入しました(笑)。

ただ、それぞれ独立したセットなので片方を買って面白かったらもう片方も買う、というのでも良い気がします。買おうと思った頃に無くなっている、とかが無ければそういう選択も十分アリでしょう。

プレイ時間の観点で多人数プレイするなら、複雑度の低いダウンタウン少なめな「クラシック」を。より複雑でも良いのでユニークな文明を楽しみたいなら「レジェンド」を。という感じでしょうか。

まあどちらか悩んでいるなら無難に「クラシック」にするのがよいですね。

1プレイかなり時間がかかるため、クラシックの8文明を遊ぶだけでも十分楽しめます。更にレジェンドは初プレイで入ると訳が分からない文明も多いです。帝国の時代インペリウムの基本的な楽しさをまずは楽しんでから、そういう文明をプレイした方が無難でしょう。

帝国の時代:インペリウムクラシックのレビュー

ここからは実際に帝国の時代インペリウムを遊んだレビュー記事になります。

新感覚のデッキ構築がたまらなく面白い

帝国の時代インペリウムは、ユニークな文明を使って発展を競う新感覚デッキ構築ゲームです。

デッキ構築は数多くあれど、ユニークなデッキをもって、それぞれ強化していくというタイプのデッキ構築は珍しいんじゃないでしょうか。

文明毎にユニークなカードが大量にあり、共有で確保できる市場カードもかなりユニークなカードだらけ。それらを上手く獲得し駆使して自分のデッキを強化し、得点を稼いでいく。

ドミニオンを初めてプレイしてデッキ強化を楽しんだ時のような、あのデッキ構築そのものの面白さがしっかり詰まっています。

程よいインタラクション

このゲームのインタラクションは、そこまで多くありません。

- 攻撃カードで攻撃

- 市場のカードの早取り

インタラクションはこの2つくらいです。

このゲームの攻撃カードは、基本的には何らかのカードの効果のおまけになっていることが多いです。なので副次的なそこまで強くはない効果のものが多いですね。

- 不穏カード(ドミニオンの呪い)を押し付ける

- 土地を回収させる

- 資源や人材や進歩トークンを奪う

例えば、このような攻撃がありますが、まあほどほどです。呪いを押し付けるようなカードもあるので、必ずしも弱いわけでは無いですが、嫌になるような強いものはありません。

市場カードの早取りもそこまで大きくはなく、小さい差が積み重なって勝敗に影響することはありますが、どうしても欲しくてたまらないカードを取られてしまった!みたいな、強いインタラクションは無いように思います。

感じ方は人それぞれかもしれませんが、私は程よいインタラクションだと感じますね。

攻撃的な文明が無い場合は、市場の先取り要素くらいしかインタラクションが無くなるので、やや弱く感じるかもしれません。

文明毎に細かく特徴が異なり攻略のし甲斐がある

全16の文明は、それぞれかなり特徴的に作られています。

文明が異なる場合、別の文明で同じプレイをしても、あまり得点が伸びないことが多いです。

例えば、「ローマ」は「土地」を拡大して「栄光」を打っていくのが基本戦略ですし、「カルタゴ」は「土地」を拡大して「繁栄」を打って資源を大量確保していくのが基本戦略です。「ヴァイキング」は蛮族の時代しかなく、他文明を攻撃しつつ、都合の良い「国家カード」を引くよう調整するのが必要です。

文明毎に得意な行動が異なるため、その文明を上手く使いこなすための立ち回りというものが出てきます。

そのため、別の文明もプレイしてみたいけど、同じ文明を何度も使って上手くプレイできるようになりたい、というジレンマがあるゲームになっています(笑)。

初プレイでもわかりやすい簡単な文明なら良いのですが、上手く立ち回らないとぼこぼこになる文明もあるので、そういう文明は何度も使いまわして使いこなすのが攻略し甲斐があって楽しいですね。

「スキタイ」なんかは、何も考えずにプレイしても弱すぎるのですが、2,3回プレイしてみてようやく立ち回り方がわかってきました。

こういう何度もプレイして、その文明を上手く使いこなす立ち回りがわかってくると、更に楽しくなってきます。格闘ゲームみたいに自分の得意な文明を作っておいて、対戦するのも面白いんじゃないでしょうか。

参考までに、全16の文明の特徴をまとめて記事にしたので参照ください。

▼帝国の時代インペリウムクラシック、レジェンドの各文明の特徴はこちら

インペリウムクラシックとレジェンドの全16文明の感想や戦略について

インペリウムクラシックとレジェンドの全16文明の感想や戦略について

リプレイ性が高く何度でも遊べる

帝国の時代インペリウムクラシックとレジェンドは、非常にリプレイ性が高いボードゲームだと思います。

2作品合わせると16文明登場するわけですが、一通り遊ぶだけでも16回はプレイすることになります。

更にこのゲームは文明ごとに全然使い方が異なるため、各文明を使い慣れるには更に各文明を2,3回は遊ぶ必要があるでしょう。ローマを使いこなしたいとなったら、ローマだけを10回遊ぶなんてこともあるかもしれません。

更に相手国によってもそれなりに立ち回り方も変わってくるため、そこの組み合わせでもプレイ感は変わってきます。攻撃的なケルトが相手の時と、のんびりしたカルタゴが相手の時と、どう立ち回るべきかは変わってきます。

サプライのカードは流石にプレイしてくると慣れてきますが、全てユニークなので、プレイ毎にどのカードを使えるかは異なりますし、文明によっても有益なカードが異なるため、確保するタイミングとカードによってプレイ感は異なります。

ということで、普通に100回以上は遊べるタイプのボードゲームだと思いますし、私は恐らく100回遊ぶことになるでしょう。ちなみに発売後1か月で私は20回以上は遊んでいます(笑)。それくらいハマってます。

ソロプレイが最高に面白い

帝国の時代インペリウムは、BGGのソロプレイランキングで初登場20位内と非常に高評価で登場した作品です。

デッキ構築ゲームはソロプレイ向きなシステムなので、面白くて然るべきなのですが、このゲームには公式のソロプレイ用ルールブックが付いているほど、ソロプレイに力が入っています。

ソロプレイ用コンポーネント(サイコロ)も入っています。

ソロ用BOTはデッキのカードを用いて一定のルールに従い、カードや資源や勝利点を稼ぎ、また攻撃してきます。

文明によってBOTの立ち回りを変えているのは中々しっかりしているという感じ。ソロ用BOTも16文明いるということになります。これは凄い。

ソロプレイでも2時間くらいみっちり遊べる位時間がかかりますが満足度は高いです。

ソロ用BOTはかなり手ごわい作りになっており、対BOT用の立ち回りをしないと簡単に負けてしまうなんてこともあります。BOTの難易度は、結構ランダムにざっくりアルゴリズムが作られているため、市場のカードの出方次第で簡単に増減します。

なのでBOTに高得点を取らせないような立ち回りも、ガチで勝つためには必要になってきます。

ということで、1人プレイの面白さは2022年発売の作品の中でもかなり上位にランクインしているのは間違いないですね。私はソロでも何度も遊んでいます。

専門用語が多い

よく言われていますが専門用語が多いです。

慣れればそこまででもないのですが、これに惑わされてプレイしづらく感じる人も多そうです。

1度プレイすれば慣れる位ですが、全員初見だとルールミスなくプレイしきることは、結構困難だと思います。

忘れやすい細かい処理が多い

プレイ中に忘れがちな処理が多いです。

例えば、手番終了時に進歩トークン1を市場のカードに置くのですが、これが非常に忘れやすい。。。これを1度も忘れずにプレイできた人がいるんだろうか。置いてないことに誰も気づかずに1,2周回ってたなんてこともありました。

至点の処理も、忘れたまま次のプレイヤーに移ってしまい、慌てて至点処理に戻ることも多いですね。

忘れやすい処理が多いということは、その処理が直観的ではないということです。何故このルールを入れたのか…という感じで若干イマイチな点かもしれません。

進歩トークン1を置くルールは何らかのバリアントルールで改良したいところですが。。。秦とかカルタゴはこのルール前提で作られているカードが沢山あるので流石に厳しいだろうか。

プレイ時間はやや長め

デッキ構築には珍しくプレイ時間は重量級クラスでかなり長いです。

3人プレイ2時間は見ておいた方が良いでしょう。1人・2人なら90分でしょうか。

プレイ人数によってそのまま増えていく感じです。

プレイ人数に注意

このゲームはプレイ人数に注意が必要です。このゲームのベスト人数は1,2人となっています。

プレイ人数が増えれば増えるほどダウンタイムがそのまま増えていきます。

MAX4人プレイ可能ですが、4人だと自分の手番が来るまでが長いです。攻撃系カードも全員から奪うものが多いので価値が全然変わってきます。

また、ゲーム終了条件が人数によって等倍になっていないため、特定の終了条件に関して4人プレイの方が2人プレイより終わるラウンド数が少ないです。でもプレイ時間は4人プレイの方が長いという感じで、満足度は4人プレイだと相対的に低めになることが多いでしょう。

最大でも3人プレイ位が限界で、やはり時間控えめに楽しめるのは2人プレイという感じですね。

途中の勝敗がわかりづらい

カードによって勝利点が変わるわけですが、誰が何のカードを持っているか全然わからないゲームです。

そのため、途中経過中の勝敗がわかりづらいです。なんとなくあそこの文明が上手くいっているなとか、そういうことはわかるのですが、それ以上がわからない。

結果ふたを開けてみたら接戦だったとか圧勝だったとかがわかるわけです。

一長一短ですが、途中の勝敗目安位はわかると良かったのでしょうが、システム上中々難しいでしょうね。

総合評価

色々書きましたが、2022年で個人的にかなり高評価な作品の1つです。

ソロもマルチも楽しすぎて何度も遊んでしまいました。

こういう特徴の異なる勢力を何度も使ってみて徐々に上手く使いこなせるようになっていく、というそういう仕組みが個人的には非常に好きで、帝国の時代インペリウムはまさにドンピシャの作品でした。

ソロプレイボードゲームを探している人や、デッキ構築型ボードゲームをみっちり遊んでみたい人に非常におすすめの作品です。

個人評価:★★★★★★★★★★☆(9点)

帝国の時代:インペリウムクラシックの内容物

帝国の時代:インペリウム・クラシックとレジェンドは、中重量級だけあってかなりのサイズのコンポーネントが入っています。

帝国の時代:インペリウム・クラシックの内容物

- 『カルタゴ』カード 23枚

- 『ケルト』カード 28枚

- 『ギリシャ』カード 23枚

- 『マケドニア』カード 23枚

- 『ペルシア』カード 23枚

- 『ローマ』カード 23枚

- 『スキタイ』カード 24枚

- 『ヴァイキング』カード 26枚

- 庶民カード 83枚

- 状態カード 4枚

- 至点カード 1枚

- 市場ボード 1枚( 3分割)

- 消耗トークン 21個

- アクショントークン 18個

- 物資トークン 39個

- 人口トークン 39個

- 進歩トークン 39個

- 枠マーカー 6個

- 6面ダイス 1個

- ルールブック

- 1人ゲーム用ルールブック

帝国の時代:インペリウム・レジェンドの内容物

- 『アーサー伝説』カード 29枚

- 『アトランティス』カード 22枚

- 『エジプト』カード 23枚

- 『マウリヤ』カード 24枚

- 『ミノア』カード 23枚

- 『オルメカ』カード 26枚

- 『秦』カード 25枚

- 『ユートピア』カード 21枚

- 庶民カード 83枚

- 状態カード 4枚

- 至点カード 1枚

- 市場ボード 1枚( 3分割)

- 消耗トークン 21個

- アクショントークン 18個

- 物資トークン 39個

- 人口トークン 39個

- 進歩トークン 39個

- 枠マーカー 6個

- 6面ダイス 1個

- ルールブック

- 1人ゲーム用ルールブック

帝国の時代:インペリウム・クラシックのスリーブ

帝国の時代:インペリウム・クラシックとレジェンドは、デッキ構築カードゲームなのでスリーブ推奨。

クラシックとレジェンドどちらも281枚のトレーディングサイズ(63.5mm x 88mm)のカードが入っています。

- 63.5 x 88mm:281枚

帝国の時代:インペリウム・クラシックはこういうゲームが好きな方におすすめ

- 1人用、ソロプレイボードゲームが好き

- デッキ構築やリソース管理が好き

- 神話の世界や歴史国家が好き

- ルートやスピリットアイランドなど、キャラクター毎に全然違うプレイ感が楽しめるゲームが好き

帝国の時代:インペリウム・クラシックのあとがき

以上、ボードゲーム「帝国の時代:インペリウム・クラシック」と「帝国の時代:インペリウム・レジェンド」のゲーム紹介でした。

魅力的なデッキ構築で何よりソロが面白いということで、これを買わない手は無いですね。私は即座にポチポチと2つとも購入してしまいました。

正直期待以上に面白かった作品でこの数か月ソロもマルチでも遊びまくっています。

気になる方はチェックしてみてください。

帝国の時代インペリウム関連記事

▼帝国の時代インペリウムの間違いやすい点をまとめました

帝国の時代:インペリウムクラシックのルール疑問点や注意点、間違いやすい点のまとめ FAQ

帝国の時代:インペリウムクラシックのルール疑問点や注意点、間違いやすい点のまとめ FAQ

▼帝国の時代インペリウムの全文明を使ってみた感想をまとめました

インペリウムクラシックとレジェンドの全16文明の感想や戦略について

インペリウムクラシックとレジェンドの全16文明の感想や戦略について

おすすめ記事

1人でも楽しめるソロプレイ向きおすすめボードゲーム47選

1人でも楽しめるソロプレイ向きおすすめボードゲーム47選

【2024年版】2人向きボードゲームおすすめランキング TOP42

【2024年版】2人向きボードゲームおすすめランキング TOP42

【2023年版】おすすめの人気ボードゲーム60選

【2023年版】おすすめの人気ボードゲーム60選 スポンサーリンク